2025年2月の記事一覧

感謝の気持ちの交流:6年生を送る会

感謝の気持ちの交流:6年生を送る会

春を感じさせられる暖かな日差しが降る注ぐ今日。2時間目に、全校生が一堂に会し、6年生を送る会を行いました。

5年生を中心に企画運営が行われ、いよいよ本番です。

会場は1年生から5年生の感謝の気持ちがあふれています。1,2年生は6年生の似顔絵を描きました。

6年生の特徴をよくとらえています。さて、だれでしょうか?

縦割り班ごとに一人一人が6年生へメッセージを書きプレゼントをします。

リーダー委員会と5年生がリーダーとなって企画・運営する6年生を送る会のはじまり、はじまり。6年生入場です。

5年生代表の挨拶は、6年生への思いがたっぷりはいった素敵な挨拶でした。

いよいよ縦割り班ごとに〇×ゲームです。10問だされ、その間5年生がダンスを披露。

〇×クイズも楽しいですが、ダンスが素晴らしく、ダンスに注目が。

第5問あたりからは、体育館全体が大盛り上がりです。

最後のころは、全員がもうダンス鑑賞に夢中。

縁の下の力持ち、会場が盛り上がるよう音楽担当しているには、この子なのです。

この二人の登場に、会場は最高潮😲

〇×クイズなのか、ダンス鑑賞なのか・・・アンコールで再度ダンス鑑賞をすることになりました。

この子供たちの瞳の輝きをご覧ください。

ここからは、5年生の進行役がアドリブで会場を盛り上げます。その能力の高さは異次元です。

「みんな、梅原先生みたく、のりのりで踊っちゃってください。」「6年生一緒にステージで踊りましょう😲」などと声をかけ、会場はさらに盛り上がりました。湯津上小の子供たちの強烈なパワーを感じた瞬間でした。

開校1年目、苦楽を共にした仲間の団結力に感動させられます。

そして、縦割り班ごとにプレゼントを渡す時間となりました。受け取った6年生は、じっくりメッセージを読んでいます。

そして、6年生代表が1年生~5年生へ言葉を贈り、最後にみんなで「ビリーブ」を歌いました。

♪もしも誰かが 君のそばで 泣きだしそうに なった時は だまって腕を とりながらいっしょに歩いて くれるよね♬ じーんとする全校生による歌です。

そして、6年生の退場は、みんなで花道をつくっておくりました。

6年生にとっては卒業を強く実感できた楽しいひと時であったことでしょう。

5年生にとっては感謝を伝えて送り出すだけでなく、最高学年を受け継ぎ、責任と覚悟をもったことでしょう。

さぁ、6年生はこれから自身の卒業に向けてまっしぐら。1年生から5年生は、6年生に代わって、様々な役割を担います。

感謝の気持ちの交流により、体育館全体があたたかな気持ちにつつまれた6年生を送る会でした。

卒業まであと少しです。

やりきった5年生、お疲れさま、ありがとう😊

掃除教育の効果

掃除教育の効果

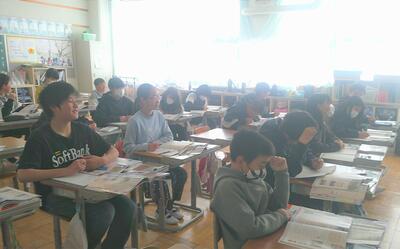

今日の朝の時間は、全校生が縦割り班に分かれての掃除の時間でした。

まだよく目が覚めていないし、水は冷たいし・・・子供たちは朝の掃除をどのように実施しているのでしょうか?

実は、朝の掃除をする子供たちの姿を感心してみています。高学年が掃き掃除をして、その後、中学年、低学年の子供たちが床掃除。役割分担がされています。

そして、家庭用の掃除道具の改良によって、ほうきや雑巾などの扱いに慣れていない子どもが増え、しっかりとした掃除の指導が行われているとは言いがたいのが現状のようですが、本校の子供たちは、箒ですきなくゴミを集めることや、ぞうきんをしぼる・すきなく床を拭く・しかもひざをついて・・・しっかりと掃除をすることができるのです。

教職員もともに掃除をします。

学校掃除をその学校に通う児童と教職員がやっているという国は世界的に見ても珍しく、ほぼ日本だけということです。日本では掃除のもつ教育的意義(汚いものや不衛生な環境を適切に処理する技術を学ぶため、また、社会的協調性を獲得する教育的活動の一環として)に目を向け、子供による清掃を行ってきました。

改めて、学校の掃除時間は子供たちにとって、集団で協力して、時間内にやり遂げることが求められるものだということ。段取りをする力や主体性、協調性など、掃除教育で求められているのは大人になっても必要になるものばかり。

単純に掃除の技術が向上するだけではなく、子どもたちの精神面や生活力も大きく向上する教育なのかもしれません。そして、この湯津上地区の家庭教育、家族が協力して掃除をする風習が、しっかりと子供たちへ伝わっているのだと思うのです。

うれしいお知らせです。やっと全校生がそろってランチルームでの給食を再開することができるようになりました。

11月より感染症が絶えることなく、分散給食を実施していましたが、校内感染症罹患児童もおらず、6年生も卒業まで残りわずかとなったので、久しぶりにみんなで給食です😊にぎやかです。

この時間も感心してみていることがあります。きちんとお椀をもって食べている子がいることです。

大変行儀よくいただいています。すばらしい👏

食事マナーは習慣なので、大人になってから直すのはなかなかたいへん!

将来子どもが恥ずかしい思いをしないよう、小さいうちから最低限のマナーは教えてあげたいと思うのです。

子供は大人の行動をよくみて真似ます。まずは「大人が手本」

切磋琢磨

切磋琢磨

「切磋琢磨」の意味は、学問や精神、また人格や道徳心を磨き、仲間同士で励まし合いながらお互いが相互に向上すること。同じグループのメンバーなどがお互い努力を重ね、苦楽を分かち合い励まし合いながら、共に向上することを指します。

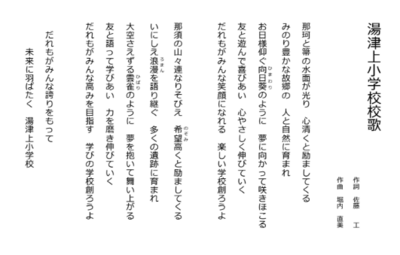

4月に子供たちの教育環境の充実と望ましい学校運営の構築を目指し、湯津上地区3小学校が統合されましたが、開校してから多くの場面で子供たちが「切磋琢磨」する場面を見る機会が増えました。その経験は、子供たちの成長によき影響であると感じています。今日も子供たちは「切磋琢磨」。みんなで第1回卒業式を成功させる努力がはじまりました。全校生そろって国歌、校歌、式歌「旅立ちの日に」の練習をしました。第1回練習から口をあけて本気で歌っていますす

体育科でゲームをするときも勝利をめざし、本気で競い合っています。

3年生のゲームの様子です。

二人、三人、六人、十人では、サッカーゲームは、なかなかできません。

2年生もボールけりゲーム。転んでもすぐに立ち上がり競い合っています。切磋琢磨しながら強くなっています。

5年生は、6年生を送る会の準備、練習後、改善策を話し合っています。緊迫した雰囲気です。

「時間内でクイズ10問は終わるのかな?」

→「クラスルームを見てもらえるとわかります。」「音楽の時間の設定をしているから・・・」

驚き😲IⅭTも有効活用しています。

「一人一人がどこで何を言うのかしっかり把握しておく必要があるよ!」

など、本気で話し合っています。5年生、一年間で切磋琢磨しながら、大きく大きく成長しました。

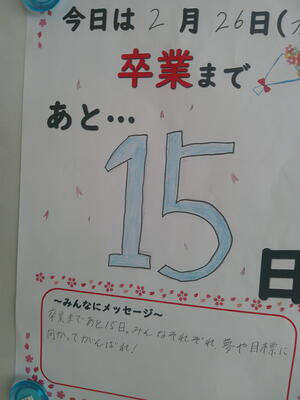

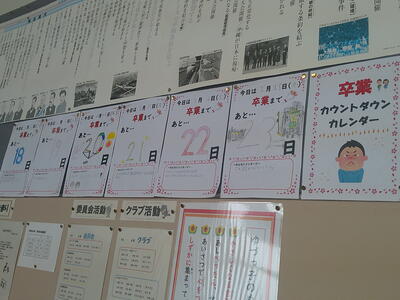

6年生の卒業カウントダウンカレンダーが・・・。

外国語科の学習では、外国語科担当教員、AⅬTそして、中学校の英語担当教員の乗り入れ、つまり3人で授業を行っています。手厚い指導・支援体制での授業です。中学校英語担当教員が「6年生、かわいいですね」といってくださっています。小学校では最も大人っぽい6年生ですが、中学校ではかわいい存在になるのですね。みな、スムーズに中学校に進学できますように。

想いを表現

想いを表現

三連休明け、子供たちは元気に登校しました。今朝は、いつもより日差しが暖かく、寒さが緩んだ感じがします。

「思い」は、比較的一般的な表現で、感情や考え、願望を広く表現する際に用いられます。

一方で、「想い」は、「思い」と比べて感情的なニュアンスが強く、特定の対象や状況に向けられる強い感情や心情を表す際に使われます。特定の対象への深い感情が込められる場合に適しています。

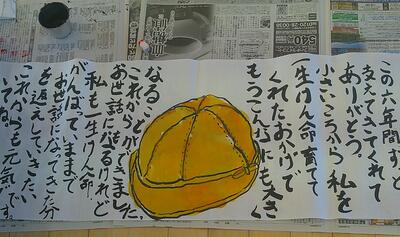

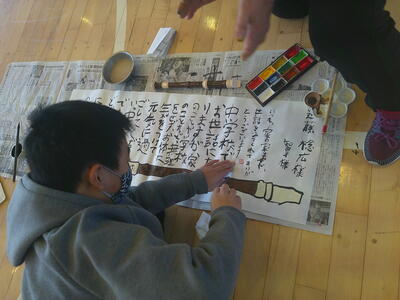

そんな「想い」を表現する子供たちの姿をお伝えします。6年生は、卒業を16日後に控え、お父さん、お母さんへの想いを絵手紙講師 鈴木啓子様を迎え、一生懸命に表現しました。

6年間の想いあるものを一つ準備し、絵と文で表現。

こんな素敵な絵手紙が完成しました。

3月19日 卒業式会場に展示します。6年生の保護者の皆様、どうぞ、卒業式当日は、子供たちの精一杯の「想い」をゆっくり、じっくり受け止めてください。

一方、5年生は、昼休みではありますが、6年生を送る会の準備です。5年生が主体的に内容を考え、取り組んでいます。5年生の6年生への「想い」もすばらしい👏まだ、準備不足があるので急ピッチで準備中。5年生は、そんな準備をしながら、少しずつ最高学年になっていきます。内容は秘密🤐なのですが、6年生にばれない程度に御紹介します。

↓仕切り役の二人です。

盛り上げ役の皆さんです↓

衣装を着ているグループもありますが、ばれてしまうので・・・×。内緒です。

すごいですね😊5年生。がんばれ!!

1年生も「想い」を表現。

素直で健気な子供たちの「想い」です。

卒業までカウントダウン

卒業までカウントダウン

6年生教室の卒業カウントダウンカレンダーの数字が日ごとに少なくなっていきます。

4月に湯津上小学校が開校し、一年間がスタート。その時に撮影した、満開の桜の花をバックにした写真に写る6年生の表情がかわいらしく感じます。子供の一年間の成長の大きさに驚かされます。

校庭で運動する時間も少なくなってきました。思いっきり存分にこの校庭で楽しんでほしいです。

今日は、4年生、5年生、6年生合同で卒業式歌「旅立ちの日に」の練習をしました。

4,5年生は、アルト。6年生はソプラノ。二部合唱「旅立ちの日」の予定です。

ところが、4,5年生が、6年生が歌うソプラノの音につられてしまうのです。6年生の本気度が高く、声量が予想以上に大きいのです。1,2,3年生もソプラノになる予定ですが、二部合唱にするために調整が必要かもしれません。来週も練習していきます。

さて、明日より三連休です。子供たちは、今週も授業参観での発表を柱にして大変よくがんばりました。三連休よく休み、元気に来週 火曜日に元気に会いましょう。来週26日は「6年生を送る会」です。5年生が、昼休みなどを利用して地道に準備しています。校長室に入室した5年生から相談を受けました。「6年生を送る会で〇〇〇〇〇〇〇を踊りたいと思います。衣装を貸してください。」でした。はい、喜んで火曜日に衣装を準備します。さて「〇〇〇〇〇〇〇」は何でしょうか?楽しみです。

褒めて伸ばす

褒めて伸ばす

今日は、どの教室も、いつも以上に落ち着いた雰囲気を感じる一日でした。

子供たちは、先日の授業を参観してくださったお父さんお母さん、御家族のみなさんから、たくさん褒められたことを伝えてくれました。「『感動した!』っていってくれまし。」「『すごかった。』っていわれました。その後、コアラのマーチとマシュマロを買ってくれました。」「『よくやった。』っていわれて、じいじに200円もらいました。」など、御家族の皆様から称賛の言葉かけをいただいた子がたくさんいます。

だからでしょうか。子供たちは、いつも以上に落ち着いて、安心して学んでいると感じます。

褒められることは、子供でも大人でもどんな人でも嬉しいものです。子供の成長をサポートする上で、褒めることは特に大事なことと感じます。「子供を褒める」その効果は?

まず、自己肯定感が上がります。

「自己肯定感」とは、「ありのままの自分を素直に受け入れられることができる。自分の価値観や存在を肯定できる感覚」の事です。それは、子どもの成長にも大きく関係します。「自己肯定感」が上がる事は、交友関係や学力にも良い影響を及ぼし、自信をもって行動ができる力が養われます。

そして、褒められることで、存在を認めてくれた!と存在意義が芽生えます。認めてくれたことに対して信頼度が高まります。特に大人に褒められると子どもは、安心感を得ます。

「褒めて伸ばす」という言葉があります。今後もできたこと、がんばったことをたくさん褒めてあげてください。その際、結果だけでなく、その過程も大切にしながら褒めてあげてください。よろしくお願いします。

6年生は、卒業式まで19日となり、式歌「旅立ちの日に」の練習がはじまりました。6年生が、一生懸命に歌えば歌うほど、淋しい気持ちにもなってしまいます。

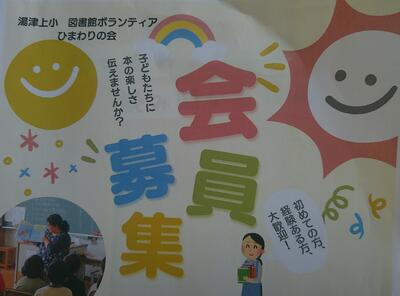

朝の活動は、図書ボランティア ひまわりの会の皆さんによる読み聞かせ最終回でした。佐良土小、湯津上小、蛭田小でそれぞれが行っていた図書館ボランティアの皆様による読み聞かせが、一つになって子供たちへ読み聞かせを行っていただけるようになり、大変ありがたいです。一年間大変お世話になりました。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

なお、ただ今 図書ボランティアひまわりの会 会員募集中です。子供たちへの読み聞かせ、どうぞよろしくお願いいたします。

御参観 ありがとうございました

御参観 ありがとうございました

本年度最後の授業参観では、多く保護者の皆様に子供たちの成長の様子をご覧いただきました。

お忙しい中御参観くださり、ありがとうございました。

1年生は朝から「今日はママが来てくれる。」「お父さんとそのお姉ちゃんが来てくれる。」「パパとママとばあちゃんが来てくれる。」「あかちゃんも来てくれる。」とわくわくしながら教えくれました。子供たちは、お家の方によく見ていただき大満足です。できたこと、がんばっていたことなど、お家でもたくさん、たくさん褒めてください。お願いします。

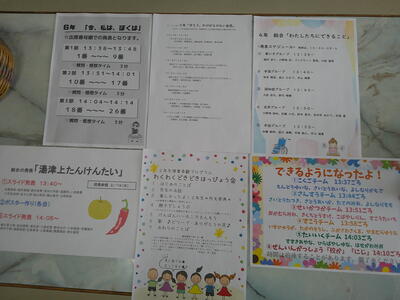

1年生から順に授業の様子をお伝えします。

たくさんの方々が御参観くださり、教室内に入れず、撮影枚数にばらつきがあるとともに技術が未熟です。申し訳ありません。

御家庭では静止画、動画などは撮影することができたのでしょうか。

授業後のPTA全体会、学年部会への御出席、ありがとうございました。多くの保護者の皆様とともに開校一年目の歩みを振り返ることができました。

学年部会での役員選出では、どの学年においてもスムーズに選出されました。

皆様の御理解・御協力、ありがとうございました。

見に来てください😊

見に来てください😊

明日は、授業参観。準備をする子供たちの様子から「見に来てください」という子供たちの思いと願いが伝わります。ある学年はお家の方に招待状を作り始めました。

作りながら発表の練習をしています。

明日の発表順は、各学年でお知らせしています。ご確認ください。

子供たちの「見て見てアピール」の理由は何のでしょうか。

「ほめてほしい」「安心感がほしい」「かまってほしい」などの承認欲求です。

「承認欲求」は、「いまの自分とは違う力を身につけて、より高い別のステージへ行くための意欲」といわれます。「意欲の一種」です。

承認欲求を “ちょっと” 満たしてあげたり、 “前よりも” 満たしてあげたりすることを繰り返せば、結果的に大きな成果をもたらすこともあります。

子供たちは、お父さんやお母さんや家族から「よく頑張ったね!」「すごい!」「上手だね!」という言葉をもらうことが目的であり、しっかりほめてもらえると満足します。「見て!」と言われたということは、子どもから信頼されている、認められていることの証です。

どうぞ明日は「見に来てください。」

廊下には、一人一人の作品も展示しました。お見逃しなくご覧ください。

北風が吹く中、今日もみんなで走りました。

PTA=Parent Teacher Association

最近、マスメデイアなどで「PTA問題」が頻繁に取り上げられるようになっっています。

そこで議論の対象になっている事柄は、「PTAは任意加入なのに全員加入のような状態でおかしい」とか、「PTAの意義がわからない」などです。

PTAは、(ParentTeacherAssociation)であり、学校は、C(子ども)とP(保護者)、T(教職員)の三者が協力して作り上げていくものです。PTAは、子供の成長を軸にして、保護者と教職員がとも意見を交流し合うことができる場です。さて、今後どうなっていくのでしょうか・・・。そんな思いをもっているとき、14日夕方、PTA理事会が開催された際、T学年部長様より、「この場は、先生たちと一緒に子供たちのことを中心にして話し合うことができ、有意義な場です。もっと保護者が理事会や活動内容等を知る機会をもつとよいのでは。」と前向きなご意見が伝えられました。

保護者と教職員がともに「もっと関わりたい」と思えるPTA活動を目指し、互いに感謝の気持ちをもって取り組んでいけると、子供たちの成長に好影響、幸せなのでしょう。

さて、今週の19日(水)は授業参観、PTA全体会、学年部会が開催されます。ペーパーレス化推進のため、マチコミにて全体会資料をお届けしました。有意義な時間となることを切に願います。どうぞよろしくお願いいたします。

PTA理事会の様子です。

運動会や雄飛が丘学園文化祭、卒業アルバムなどの話題についても意見を交流しました。

授業参観、全体会の資料をお届けします。学年部会資料は、当日教室入口にて配布します。

保護者の皆様、御家族の皆様、どうぞ子供たちの一年間の成長の姿を御参観ください。全体会、学年部会への御参加をお願いします。

子供たちは、19日の授業参観に向けて、一生懸命に準備しています。聞いてくれる方、見てくれる方がいるので、いつも以上に力を入れています。とにかく一生懸命です。その発表までの過程で努力する姿も大切にしたいです。

そして、今日の給食です。須賀川小学校6年生のリクエストメニューでした。

特別、本校の給食にはもう一品スペシャルデザートが加わりました。

田んぼやさつまいも畑、田植えや稲刈り、さつま芋堀りで御支援くださった礒様より全校生へと「とちあいか」をいただいたのです。礒様の畑で手塩にかけて育てた「とちあいか」大粒です。子供たちは大喜びでした。礒様、大変ありがとうございました。

風強く、子供たち熱く

先日から風が強く吹いています。今日は、昨日よりは吹く風の強さは弱まりましたが、冷たい風がふく一日でした。

風強く寒さ厳しい中、子供たちは、今日も一日「熱く」、よく学びよく運動し、よく遊びました。

6年生教室では、ひまわりの会のみなさんによる卒業読み聞かせが行われました。

6年生は、じーと聞き入り、読み聞かせが終わると「本をとおして、私たちとふれあった時間をときに思い出し、中学校でもがんばってください。」という心温まるメッセージを受け取りました。

1年生は、来週の授業参観での発表会練習です。シナリオを考え、パソコンに入力し、時間をはかりながら練習する1年生の姿に驚かされました。来週19日の発表会が楽しみです。

2年生は「わくわく どきどき 発表会」と題して、19日に学習の成果を発表します。

だれが、どこでどんなことを伝えるといいのか、子供たちが相談。2年生の発表も楽しみです。

かけ算九九すべて制覇を継続しています。今日も校長室に入室し、かけ算九九を一生懸命に唱える子がいました。

お友達が一緒にきて応援。心強く、見事合格となりました。おめでとう

3年生の算数では、200×34など3桁×2桁の計算を学んでいます。

「先生、2×34を計算して、0をふたつつけると 簡単に計算ができます。」と効率的な計算の考え方を発表するなど、みんなで学び合っています。

5時間目も集中して学んでいます。

4年生はサッカーの学習で盛り上がっています。

5.6年生も外部講師を招き、サッカー教室です。5年生の学年の雰囲気と6年生の学年の雰囲気が違いますが、ボールを追いかける熱さは同じでした。外は寒いのですが、熱く、熱くボールを蹴っては追いかけました。

今週は、体調不良によりお休みする子が少なくなり、感染症拡大もなく、落ち着いてきました。ランチルームで一緒に食べることができる学年が増えてきました。

週末ゆっくり休み、来週元気にあいましょう。みんなそろって19日の発表会を行いましょう。保護者の皆様、御家族の皆様、どうぞ御参観をお願いします。