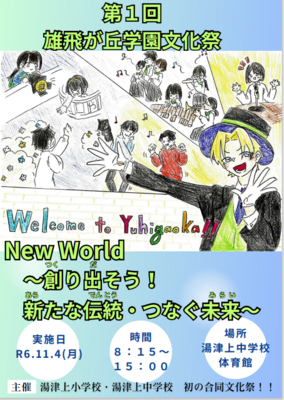

NewWorld~創り出そう!新たな伝統・つなぐ未来~

学び合いへ

先生が子供たちへ説明することが中心の「受動的」な授業から、子供たち同士が話し合い、教え合い、「能動的」に学ぶことができる授業スタイル「学び合い」に変化しています。

今日の子供たちの学び合いの様子です。

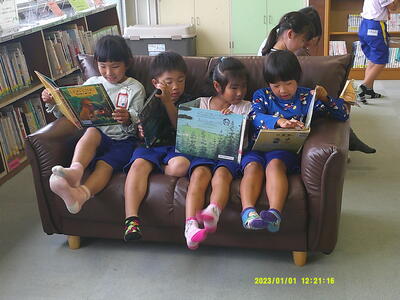

1年生は図書室で読書をしました。現在、校内読書旬間(17日~28日まで)であり、学校でも家庭でも子供たちが、良書に出会い、豊かな心が育まれることを願っています。リラックス図書室でリラックスして読書し合っています。子供たち同士が、自然と本のことで感想交流しています。

2年生は、金曜日の遠足で那須ハイランドパークの乗り物ついて調べています。

互いに顔を寄せ合っての『学び合い』は、どのようなメリットがあるのでしょうか。

・子供たちのやる気が変わります!

子供たちは「誰かに教えたい」という意欲が強く中には「友だちと一緒に課題を達成したい」という思いから、その友だち専用のわかりやすい説明を考えてくる子も。

・子どもたちの人間関係が変わる!

『学び合い』ではクラス全員で課題を達成することを目指すので、クラスの結束が強くなります。

・子どもたちの成績が変わる!

わからないままに先生の説明を聞くよりも、わかるまで友だちに聞くほうがずっと効率的なようです。

3年生の算数の時間です。個人差が生じやすい中学年。教師二人体制で授業を実施しています。学び合う前には、基本的な知識・技能をしっかり習得しておく必要があります。個の学びが土台です。

4年生は、歌を歌い合っています。口の開け方を互いに見合い、よりよい歌唱の練習中。

みんなで声をそろえて歌うことの快感を味わっています。

5年生は、社会の学習。3年生は大田原市、4年生は栃木県、5年生はいよいよ日本についての地形、特産物などについて学びます。

はじめに、基本的な知識を習得するために、教師の話を聞き、考えを記録する・・・などの基本的な内容の習得中。個人の学びを基本に隣の友達、グループ、全体へと学びが広がっていきます。

6年生は、図画工作の時間。自ら描きたい場所を選び、自ら構図、彩色と考えて作品を作ります。友達の作品が気になり、交流しながら作品作り中。

集団だからこそ学べることは多々あります。刺激もたくさんあります。

学び合いは毎日続けられ、その中で失敗したり、成功したり、挫けたり・・・そして、子供たちは成長しています。教師は、子供たち同士で学び合えるよう授業構成を考え、指導支援し、時には、遠くから見守っています。