R7自分からチャレンジ!みんなでチャレンジ!

✬星に願いを✬

✬星に願いを✬

7月7日の七夕に向けて、子どもたちは飾りを作り、願い事を記しています。

どんな願い事でしょうか。

2年生の七夕飾りとお願い

1年生の七夕飾りとお願い

こんな願い事です。子どもたちのお願いが叶いますように〔(/-o-)/〕✬

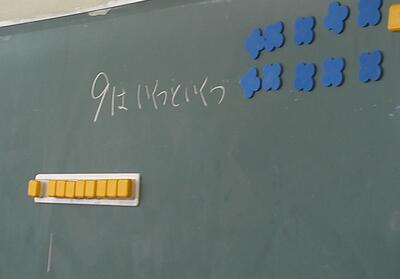

1年生は、ICTを活用し、どんどん自分のペースで算数の問題をとく力が付いています。

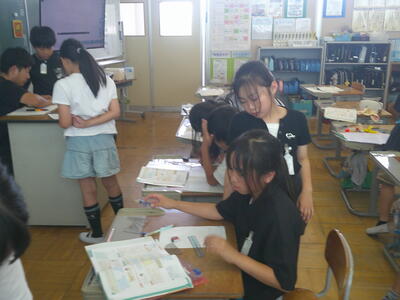

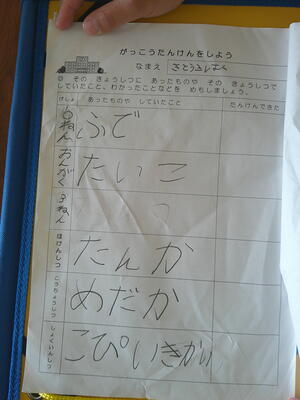

2年生は、国語科でメモの取り方の学習。見つけた物のメモをとります。校舎内で見つけて書きたい物はICTを活用し写真撮影。校章だったり、メダカだったり。そうすると見つけた物をいつでも見て確認することができます。

3年生はグループに分かれてICTを活用しての算数のまとめの学習。自分から問題にチャレンジするグループとゆっくりじっくり考えて問題をとくグループに分かれています。夏休み前までに学んだ学習のまとめをする時期になりました。

みんな一生懸命です。

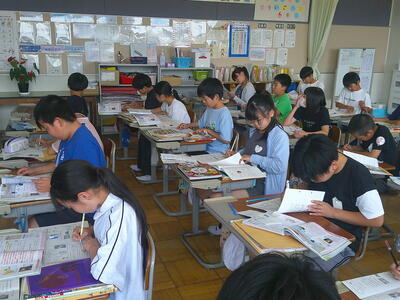

4年生も夏休み前までの学習のまとめをしています。だれもお話しせず、問題に対して、じっくりと考え問題に向き合っています。

5年生は、水泳学習2回目です。さすが5年生。すいすいと泳げるようになっています。

6年生の理科は、水溶液の性質についての学習。溶けている物に着目して、それらによる水溶液の性質や働きの違いを多面的に調べる活動を通して、水溶液の性質や働きについての理解を図ります。

観察、実験などに関する技能も身についてきています。

そして、5,6年生は、給食後、夏休み明けから開始される陸上練習と大会についての説明を聞きます。

今年より、熱中症予防対策の観点より、大会は10月実施と変更なり、それに伴い練習も夏休み明けから開始となっています。

担当教員から、走りが速いとか、たくさん跳べるとかだけでなく、その前に「陸上をやってみよう!自分の力の限界にチャレンジしてみよう!」という気持ちをもっている子どもたちが集まることを希望しますとの声かけがありました。

自ら自分の力に限界をつくらず、チャレンジしよう!

子どもたちは、今週もよくがんばりました。楽しいことがいっぱいありました。そして、夏休みがどんどん近づいてきます。

みんなそろって、元気に7月18日(夏休み前最終日)を迎えられるよう、週末は心身とともにゆっくり休んでください。元気に月曜日会いましょう😃

今日も生き生き☀

今日も生き生き☀

今日も朝から暑い一日です。

1年生が校長にわざわざ伝えに来てくれました。こんなことです。

「ぼくは、6年生になったら逃走中をします。」と。

「サングラス😎をかけた、ハンターになるのですか?」と問うと「ハンターになりたい。」と答えるのです。相当先日の「湯津上小 逃走中😎」が印象に残ったのでしょう。うれしい出来事でした。6年生の行動が、下級生へ好影響を与えています。

そして、今日も子供たちは生き生きと活動しました。朝は🌻ひまわりの会🌻の皆様による読み聞かせでした。

1年生

「999ひきのきょうだいのおとうと」の読み聞かせです。

2年生は「でんでんむしのかなしみ」の読み聞かせです。

3年生は「むしたちのうんどうか」です。教室に行くと読み聞かせが終了し写真がありません。ごめんなさい。

4年生の読み聞かせは、

5年生の読み聞かせは

6年生の読み聞かせは

ひまわりの会の皆様の読み聞かせは、言葉+愛情たっぷりです。ありがとうございました。

そして、清掃は、場所交換の日でした。どの班も、どの子もよく働く、働き者の子どもたちです。

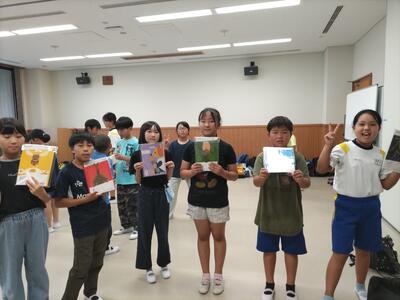

5時間目は、2年生に招待され劇「スイミー」を鑑賞しました。

まるで教室は海の中。なりきって演じる2年生です。

今日も一日、子どもたちは生き生きと学びました💮

😎湯津上小 逃走中😎

😎湯津上小 逃走中😎

朝の活動は「全校集会」です。校長講話をするのですが、一か月前より6年生と準備をしていたことがあり、それを実行する時間としました。もちろん、このことは6年生と教職員のみが知るサプライズイベントです。それは、😎湯津上小 逃走中😎です。

6年生S「俺様の名前は、大王ソーキング!今日は保健室にO先生を閉じ込めたぞ!」

O先生「助けて~~みんな助けて~~」

6年生S「助けてほしいのであれば、みんな外へ出てこい!」

という会話の動画が流れ、😎「湯津上小 逃走中😎」がスタートしました。

※動画は、6年生が自ら作成した動画です。

全校生が校庭へ出ました。子どもたちは突然の出来事に驚き、本気でO先生を助けようとします。

6年生からの諸注意を聞いて、ハンターたちが勢揃い

逃走中がスタート!逃げる 追いかける つかまる 牢屋に入れられる

そこに、ハンター伊藤 ハンター梅原 ハンター長谷川が加勢!

子供たちは本気で逃げる ハンターは本気で走る🏃 汗だくだくです(@@;)

ハンター長谷川は革靴でサングラス 本気です。が、疲れて時折止まります。

6年生が、自分たちから「楽しい学校」にするために企画・運営した「😎湯津上小 逃走中😎」大成功です。6年生の主体性と下級生を思うやさしい気持ちに感動させられた時間でした。思うようにいかない部分もあったと思うのですが、チャレンジして準備したことは、大きく成長するためのステップになりました。6年生、今日まで全校生のためにこつこつと内緒で準備し実行、ありがとう。

「今度はいつやるんですか?」「またやりたい~~」との声、多数。また、みんなでやりたいね😃

暑くて汗がたくさん流れましたが、その後、すがすかしい温かな気持ちになって授業をスタートさせました。

5時間目は、授業参観でした。給食でエネルギーチャージし、朝の疲れはすっかりとれました。どの教室でも「道徳科」の授業を公開しました。保護者の皆様、暑い中の御参観、ありがとうございました。

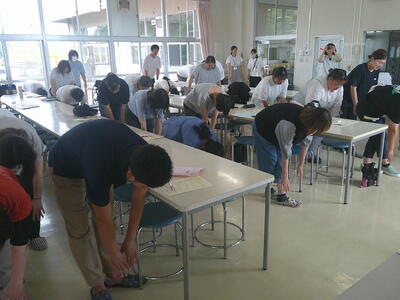

PTA全体会のスタートでは、保護者の皆様にも子どもたちが実施している「立腰体操」を実施していただきました。子と一緒に立腰・・・御理解・御協力ありがとうございました。

子供たちも誠実、保護者の皆様も誠実だと感じています。そんな出会いに心より感謝しています。そして、健康政策課の方々より健康について伝達していただくとともに、本校のハッピーモーニング60分の取組結果をお伝えさせていただきました。

子どもたちも保護者の皆様も教職員も、みんな心身共に健康でありますように。

帰りは、雷雨⚡により、わたわたしました。

朝から大変充実した一日でした。

今日も真夏日☀みんなのがんばり

今日も真夏日☀みんなのがんばり

今日も暑い一日でした。

3年生は、朝から大盛り上がりです。日本の学校生活体験を行うアメリカから帰国した友達と再開できる日を迎えました。昨年度もこの時期、一緒に過ごし、互いに再開できる日を大変、大変楽しみにまっていたのです。みんなで歓迎イベントを楽しんでいます。

みんな仲良し、素直な素直な3ねんせいです😃

短い期間ですが、今年もみんなで仲良く、楽しく過ごせますように。

そして、今日のような真夏日には、大変うれしい学習「水泳学習」を行いました。

5年生は、初の水泳学習です。朝からそわそわしています。この時間をまっていました。

まずは、水慣れのための水中じゃんけんを楽しく行っています。

その後、3,4年生の水泳学習です。すでに3回目となるので水に慣れ、泳いでいます。

緑帽子が4年生、オレンジ帽子が3年生です。

子どもたちは、暑さに負けることなくがんばっています。

保護者の皆様のがんばりにも感激、感謝しております。

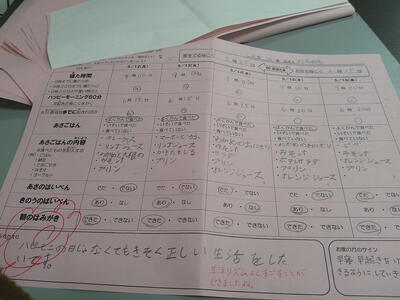

全校生の「家庭学習がんばり表」を拝見しました。全体的に「じぶんから」【宿題をやろう】【自主学習をやろう】【メディア時間を減らし読書をしよう】という意識が高まっていると感じています。

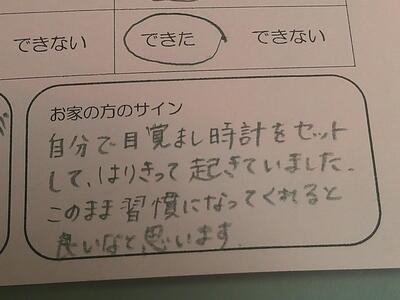

保護者の皆様がしっかりと我が子に寄り添ってくださり、学びの意欲が高まるコメントを記入してくださっているからです。本当にありがとうございます。(勝手ながら一部御紹介させていただきます。)

「じぶんのためのじぶんから楽習」になってきています。

さて、明日は授業参観、PTA全体会、学年部会が開催されます。

授業内容、日程、駐車場などは連絡メールでお届けしました。御確認ください

明日は、「学校、家庭及び地域社会が一体となって子供たちの豊かな心を育むこと」「小・中学校等における道徳教育の充実を図ること」を目的として、全学年、道徳科の授業を公開します。

多くの皆様の御来校をお待ちしております。

新しい1週間 明日から7月です🌻

新しい1週間 明日から7月です🌻

新しい1週間のはじまりは、6月最後の日からです。いよいよ明日から7月です。

週末も真夏日でした。その間、植物がびっくりするほど大きくなっています。1年生は、朝から「つるがものすごく伸びた!」「あさがおのはながさいた!」と大騒ぎ。

2年生の野菜は実り始めました。

気温が高く、熱中症防止に気を配りながら一日過ごしました。

昼休み、先生と一緒におにごっこをしています。寒さにも暑さにも強いのは2年生。とっても楽しかったと言いながら教室に入ります。

午後はさらに気温が高く、どの教室でも冷房稼働。冷房無しでは教室で学ぶ集中力が・・・。地球温暖化は刻々と進んでいることを感じます。

その中、午後の授業での子どもたちの様子が気になり教室巡回をしました。

それぞれの教室での様子を1年生からお伝えします。

主語と述語を意識して文を書いています。午後の授業は眠くなりがちですが、目はぱっちりです。

2年生は音楽です。歌ったり、演奏したり2年生も目はぱっちりです。

3年生は大忙しです。イベント準備のようです。何のイベント?

「おかえり」の看板をつくろうと「お」を紙に書いている子。黒板に歓迎メッセージを書く子

七夕のかざりをつけようと短冊を準備する子。机をぞうきんできれいにふいている子。

みんな一生懸命です。だれかのためにみんなで心を一つにして一生懸命に準備する・・・これも大変意味ある活動ですね。明日が楽しみです。

4年生は平行四辺形の特徴をいかして平行四辺形をかいています。友達と知恵を寄せ合いながら・・・。

5年生は国語科、6年生は社会科の授業です。眠気で意識が飛んでいる子はいません。

涼しい静かな教室でしっかり学んでいます。

暑い一日でしたが、暑さに負けることなく、できることをできるだけ精一杯やり抜こうとする子どもたちと先生です。

📕好きな本をたくさん読もう📕

📕好きな本をたくさん読もう📕

6月23日~7月1日まで校内読書旬間です。

その間、子どもたちが好きな本をたくさん読むことができるよう様々な活動が実施されています。今日の朝の活動では、その活動の一つである職員による読み聞かせが行われました。子どもたちは、担任の先生とのふれあいはもちろんのこと、本校の多くの教職員とふれあい、そこから多くのことを学んでほしいと思っています。

それぞれの教室での読み聞かせの様子をお伝えします。ぜひ「どんな本だったのか」聞いてあげてください。また、週末少しの時間でも結構ですので、読書の時間をもてるよう(さらに親子で読書の時間をもてると読書の効果抜群です)御支援をお願いします。

校内静かで落ち着いた読み聞かせの時間でした。

今日も暑い一日。もう真夏日です。1,2年生は、プールでの学習2回目を実施しました。

1年生にとっては大きな大きなプールでしょう。だれも水に対し怖がることなく、楽しく水中での運動を楽しんでいます。昨年経験している2年生が見本を見せてくれるので安心ですね。

ピンク帽子が2年生、青帽子が1年生です。

今週もあっという間に終わります。

梅雨時、天候が不安定であり、急な下校方法変更もありました。保護者の皆様には、その都度御理解・御協力いただき、本当にありがたく思っています。

来週はいよいよ7月に突入🌻2日は、授業参観、PTA全体会、学年部会が開催されます。そこでは、4月から7月までを振り返り、夏休みに関する連絡を実施します。そして夏休みに突入していきます。

来週もみんな元気に過ごしていきたいです。週末ゆっくり休んでまた月曜日元気に会いましょう😃

多くの方々に支えられている子どもたちと教職員

多くの方々に支えられている子どもたちと教職員

子どもたちも教職員も多くの皆様に支えられていることを改めて実感した一日でした。

5年生は、宿泊学習二日目、なす高原自然の家での生活を終了し、予定通り那須平成の森フィールドセンターにて自然観察を実施しました。豊かな自然、プロのガイドに多くのことを学びました。

この二日間で大きく大きくステップアップし、学校に無事帰校した5年生です。この二日間、どれだけの方々が支えてくださったのでしょうか。

支えてくださった皆さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

保護者の皆様、御理解・御協力、ありがとうございました。

本日は、本年度先生になった2年生担任の指導訪問でした。市教育委員会教育長様をはじめ、指導者の皆様には、生き生きと授業をする新採教員の姿と深く考え伸び伸びと自分を表現する子供たちの姿を御参観いただきました。

指導者の皆様の御指導御助言により、子どもたちも先生も安心して学ぶことができています。各教室の子供たちの様子も御参観くださいました。本当にお世話になっています。

給食時は、市教育委員会 教育委員の皆様、教育総務課の皆様による給食試食会が実施されました。

子どもたちとともに給食を召し上がっていただきました。みんなで仲良く、楽しく、たくさん食べている様子を御参観いただきました。

子どもたちは、お客様を迎えし、給食の時間をともに過ごすことができることが大変うれしいようです。今日もおかわりをたくさんしています。

本校の子どもたちを常に気に掛けてくださっています。ありがとうございます。

5校時、4年生は、総合的な学習の時間において、地域の福祉について学びました。地域で福祉にかかわってくださっている益子様、青龍寺様、天沼様に貴重なお話を伝えていただきました。

「福祉がなくなるとどうなるのですか?」「民生委員は何歳からなれるのですか?」「高齢者の方へお弁当を配付する方は何人いるのですか?」と質問をした子どもたち。本気で学んでいるからできる質問の内容です。

6年生は、総合的な学習の時間において地域の歴史について学んでいます。

6校時、風土記の丘湯津上館より学芸員が学校まで足を運んでくださり、子供たちの質問に答えてくださいました。本物の土器を目の前にしながらです。貴重な学びができました。

このように多くの方々に支えられ、子どもたちも教職員も安心して学ぶことができています。

5年宿泊学習7

5年宿泊学習7

5年みんな元気に二日目の朝を迎えました。朝ごはんももりもり食べています。

天気の心配なく、予定通り、なすの自然に触れます。

5年宿泊学習6

5年宿泊学習6

1日目のクライマックスであるキャンプファイヤーがスタート🔥

火の神の登場に会場の空気が変わり、子供たちの気持ちは一段と燃え始めました。🔥🔥

(あら、素敵な火の神はどなた?)

5年生みんな元気です。みんなで、初めてともに夜を過ごします。

いい、夢見られますように🌻

5年宿泊学習5

赤るいカラフルふくろいうが次から次へと登場。

さすが、明るく元気な5年生の想像力😃

一日目の活動も終盤です。少々疲れ、各部屋でリラックスしています。

施設内で出会う多くの方に、自分から明るい挨拶ができる5年生です💮。

次は、常に先生(大人)を頼るのではなく、自ら状況を把握・認し、判断する。そして行動できることを目指して活動を進めています。

宿泊学習をしながら、ちょっとずつ大人っぽい5年生に成長しています。

ここからも経験をもとに、成長していくことでしょう。

5年宿泊学習4

5年宿泊学習4

雨が強く降ります。

午後は、室内での創作活動なので、心配は、必要なし。

フクロウの柄付けをします。どんなフクロウになるのでしょう。楽しみ楽しみ

5年宿泊学習3

5年宿泊学習3

突然雨が降ってきましたが、無事活動終了。どの班も設定時間「70分」時間ジャストでゴール!満点です。凄い。

解答高得点をゲットした「チャンピオン」は、1班」でした😄🎉

お弁当をいただき、エネルギーチャ−ジしました。

豪華な部屋にワクワクしています。

5年宿泊学習2

5年宿泊学習2

5年生おたのしみのオリエンテ-リングが始まりました。

グループごとに山中を歩き、ポストに記入された記号を探します。時間設定は70分、でも子供たちは、それは知りません。70分ちょうどでゴ-ルすると、100点。±5分ごとに10点減点です。

時間得点と解答得点の高い班がチャンピオン😆ヒミツのご褒美もあるようです。

どうなることやら

雨は降らず、蒸し暑いです。

迷ってます。

5年宿泊学習1

5年宿泊学習1

今日から一泊2日の宿泊学習が始まりました。無事入所しました。雨降らず、予定の活動を実施します。

全員参加、元気です

勇気づけられる🎵音楽集会🎵

勇気づけられる🎵音楽集会🎵

今日の朝は、本年度からはじめた「音楽集会」2回目の実施です。

全校生で歌う曲は「にじ」作詞 : 新沢としひこ 作曲 : 中川ひろたか

とっても勇気づけられる名曲!です。今日まで各教室から聞こえてくる子どもたちの歌声に、日々元気をもらっています。

今日の音楽集会の中心は。4年生。4年生は、総合的な学習の時間で「福祉」をテーマに学んでいます。

それに伴い、身近な生活の中で使う言葉を手話で伝える方法を全校生へ紹介します。

そして、全校生で歌「にじ」を手話を入れながら歌いました。

「にじ」

1 にわのシャベルが 一日ぬれて

雨があがって くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

みあげてみれば

★ラララ にじがにじが 空にかかって

きみのきみの 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

2 せんたくものが 一日ぬれて

風にふかれて くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

みあげてみれば

★くりかえし

あの子のえんそく 一日のびて

なみだかわいて くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

みあげてみれば

★くりかえし(2回)

きっと明日は いい天気

今日が雨でも

たとえ心が曇って涙が溢れ出ていても

「明日はきっといい天気☀」

そんな思いをもつ歌です。歌う度に、その歌を聴く度に心がじ~~んとします。

毎日精一杯頑張って生き抜いてるこどもたちみんなへ『にじ』が届きますように…🌈♡

そして、6年生は、外部講師を迎え「租税教室」を実施しました。

『 “税”の意義や役割を正しく理解すること』を目的として開催される特別授業です。

いです。

5年生は、明日から宿泊学習になります。

明日も楽しい一日になりそうです。

新しい週のはじめ うれしいこと😃

新しい週のはじめ うれしいこと😃

6月最後の週がスタートしました。暑い週末でしたが、新しい1週間のはじめ月曜日は、曇り空でスタート。

今日から水泳学習がはじまるので今日こそ☀だったらうれしいのですが。

6年生は、小学校最後の水泳学習がはじまりました。プール掃除を一生懸命にした6年生は水泳学習のトップバッターです。水温は29℃。6年生みんな、とってもうれしそうです。無邪気にもぐってはじゃんけんをして水泳学習1日目をスタートさせました。可能な限りたくさん泳いでたくさん楽しんでほしいです。

そして、3年生理科の学習を中心に、ふれあいの丘自然館からの訪問者「世界の昆虫」とふれあいました。

ふれあいの丘自然観察館館長 仲西様の昆虫クイズなどで知識を得て、なかなか出会えない、なかなか目の前では見ることができない昆虫とふれあうことができました。子どもたちは、とってもうれしそう。特に1,2年生は、興味津々です。夏休み、ぜひ、ふれあいの丘自然館で昆虫たちと再会させてあげてください。

1年生は、鉄棒で技を増やしています。増える度にうれしそうな1年生です。

そして、給食時、教育委員会の統合で大変お世話になった礒様をお迎えし、うれしそう。たくさんお話しして、ハイタッチもしました。

今日もおいしくみんなでいただきました。

週スタートの月曜日、本校の子どもたちはとっても明るく元気😃です。

命も守る訓練 第2回

命も守る訓練 第2回

災害はいつ、どこでおこるのか分かりません。

地震だけでなく、大雨や雷、不審者侵入など、さまざまな災害が起こることが考えられる昨今、防災教育の推進が求められています。

本校では、「身の回りの危険を予測・回避し、安全な生活に対する理解を深めること」「子供たち自身で判断し行動する力を付けること」をねらいとして、命を守る訓練(避難訓練)を年間6回実施しています。

4月は、火災発生に対しての訓練、そして引き渡し訓練を行いました。第2回となる今日は、地震発生それに伴い火災発生という災害への対応訓練を実施しました。那須地区消防組合 大田原消防署湯津上分署の皆様の御支援のもと実施しました。

教職員による消火器使用訓練も実施しました。

子供たちが、命を守る訓練をくり返し経験することで、災害が起こってしまったときには、まずは「自分の身は自分で守ること」そして、「互いに助け合うこと」の重要性を認識させ、防災に関する知識と技能を身に付けることができるようにしていきます。

子どもたちが下校後は、23日(月)からスタートする水泳学習において、万が一子どもたちに命に係わる事故が発生した場合、子どもたちの命を救うための対応について知り、実践できるよう教職員による「救急救命研修」を実施しました。

エピペンの正しい使用方法の研修も行いました。

担架がない場合のより安全な搬送の仕方も学びました。

かけがえのない大切な子どもたちの命です。命を守るために教職員も真剣に学びました。 湯津上分署の職員の皆様には、午前中に引き続き御指導御助言をいただきました。大変ありがとうございました。

今週が終わります。今週は真夏日が続きました。だれも熱中症になったり、体調を崩したりすることなく過ごすことができ、ほっとしています。来週は梅雨空の予報ですが、楽しみにしている水泳学習がスタートします。5年生は25日から宿泊学習です。週末ゆっくりお休みし、月曜日元気に会いましょう。

🌻ひまわりの会読み聞かせ🌻

🌻ひまわりの会読み聞かせ🌻

本年度も図書ボランティアひまわりの会の皆様が、子どもたちへ読み聞かせを行ってくださいます。

どの教室でも静かな時間の中で、本の世界だからできる出会いがありました。

6年生の読み聞かせ本の紹介 へいわとせんそう 最初の質問 空の絵本

5年生の読み聞かせ本 わすれていいから(蛭田地区 たかくわさんからのプレゼント本です)

4年生読み聞かせ本 いじめ みちゃった もうじきたべられるぼく

3年生読み聞かせ本 ねえ おつきさま どうしてぼくについてくるの?

2年生読み聞かせ本 いえのなかのかみさま

1年生 初の読み聞かせは ぴかくん めをさます

ひまわりの会の皆様、ありがとうございました。

次回7月3日もどうぞよろしくお願いします。楽しみにまっています。

今日も猛暑日

今日も猛暑日

今日も朝から暑い! よって、新体力テストは朝一番実施に変更しました。

体調不良となる児童0人、無事体力テストを実施することができました。ペア学年(1年生と6年生など)でテストを実施しました。高学年が低学年をサポートし、その助け合いに感心させられました。暑い一日、心温まる時間でした。

そして、今日も昼休みはWBGT数値が厳重警戒レベルとなり、屋内で過ごすことになりました。教育相談2日目です。

校歌のリコーダー演奏を聴かせてくれる子、静かに読書をする1年生、スイミーの劇をしてくれる2年生、じゃれあう子、自らトイレ掃除をするすばらしい6年生、今日もまったりとしたでも必要で大切な時間を過ごしました。明日は、外遊びをしたいですね。

今日は猛暑日

今日は猛暑日

朝から気温が高く、予報通り猛暑日となりました。

熱中症予防のため、3年生の校外学習は朝一番に変更。昼休みの時間帯のWBGTが厳重警戒レベルになりました。そのため、教育相談週間は、子どもたちにとっていつもより長い時間の昼休みとなり、外遊びを楽しみにしていたと思うのですが、室内で過ごすことにしました。だれも気分不快を訴えることなく一日過ごすことができました。

3年生の校外学習は、「梨の摘果」体験です。齋藤様にお世話になり、貴重な摘果体験を行いました。残したい実を一つ選び、その周辺の実は、もったいのですが、切り取ります。

受粉をした梨は、見事に小さな実となりました。次回の9月には、完熟豊水となって収穫となります。子どもたちは、大変楽しみにしています。齋藤様、次回もたくさん教えてください。

ランチルームも冷房を稼働させ、快適な環境の中でおいしい給食をいただきました。今日の給食です。

涼しい~~食欲も旺盛です。おかわり合戦です。

1年生が食べられないパンは・・・4年生が「おかわりする人」の声で多くの子どもたちが「は~い!」と希望し、食べてくれます。

そして、昼休みは今日から教育相談週間スタート。普段なかなか担任の先生とゆっくりお話できないのですが、今日はゆっくりお話することができます。みんな、楽しい学校、明るい学級になっているかな?

自分の相談の時間になるまで、涼しい教室で過ごします。本を読んだり、みんなで遊んだり・・・こんなゆったりした時間も必要です。

明日も気温が高い一日の予報。

新体力テストは、朝一番開始に変更します。明日も熱中症予防をしながら、みんなで仲良く過ごします。

6月3週目 書く力

6月3週目 書く力

6月3週目の新しい1週間がスタートしました。朝から気温がどんどん上がりました。

それぞれの教室では、熱中症対策として冷房を稼働させました。子どもたちは、快適な環境の中で落ち着いて学びました。

子どもたちは、日々、様々な力を付けています。書く力に視点をあてると、こんな子どもたちの成長があります。

4月に入学し、平仮名から学習をスタートさせた1年生は、どんどんノートに書く力をつけています。

丁寧な字で、日付と学習のめあても書けるようになりました。

すばらしい成長です。

いいところを写真を撮ってほしい。褒めてほしい。そんな気持ちが旺盛な1年生。できたことをたくさん褒めてたくさん写真を撮っています。すべて掲載できずごめんなさい。

入学して6年間学ぶ6年生は、外国語科で「日本のみりょくを紹介する英文」を書いています。

月曜日の外国語科では、英語担当教員そして、湯津上中学校の英語担当教員も指導、支援してくださっています。

そこに、ALTの3人での支援による外国語科の授業です。

自身が6年生ころ「英文を書くことができる」・・・そんなことは無理、無理。中学校に入学してはじめてアルファベットを書くことができたのです。

ところが、現在の6年生は、日本のよさを英文でかく力を身に付けています。

その力に驚かされます。

日々の地道な学びの積み重ねは、子どもたちを大きく大きく飛躍させています。

今週最後の金曜日:3年生親子レクリエーション

今週最後の金曜日:3年生親子レクリエーション

今週最後の金曜日、今日も子どもたちは、落ち着いて学び、仲間とともに生活しました。

金曜日の最後の6時間目は、3年生の親子レクリエーションが実施されました。お家の方と子どもたちが、フォークダンス😃「ジェンカ」の曲にのり、和やかな雰囲気の中で、輪を広げています。お家の方も、子どもたちもみんな笑顔一杯で、幸せな気持ちが伝わってきます。今週最後の時間にふさわしい幸せ時間でしたね。

音楽をかけて進行してくださるお母さん。チャンピオンにメダルも準備してくださり、さらに幸せ気分は上々です。

本日の学びの様子をお伝えします。

本日の3時間目は、1年生も2年生も3年生も算数科です。それぞれの学年でこの時期こんな学習を進めています。

1年生いよいよ、たし算の学習です。ICTを活用しながら、子供たちは興味津々。カエルが3匹います。

カエルが2匹います。あわせて何匹ですか?すぐに「5」と答える1年生です。

楽勝という表情です。

2年生は、さらに二桁+(-)二桁の計算ですが・・・・こんな問題なのです。

お友達と相談したり、ホワイドボードに記入したりして答えを導き出します。

1年生のお勉強が重要な土台である学びです。

3年生は、時刻・時間の学習。日常生活はほとんどが、10進法で進んでいます。

時計の学習になると60進法になります。子供にとっては、この変化に気づき、理解することはなかなか難しいことです。今日はストップウォッチを使って、見ながら1分=60秒の理解をしています。

4年生は、お気に入りの木に彩色。どの子も透き通るようなきれいな色を染めていきます。

みな、し~んとして、その世界に入り楽しんでいます。

5年生は、調理実習です。野菜のゆでかたの学習。包丁も使います。授業者は、少々不慣れな子供たちの包丁使いを「大丈夫かな~~」と心配しながら見ていますが、見事にポテトサラダができました。

しかも、新ジャガイモなのでほくほくです。

できることが増えてくる家庭科、とっても楽しんでいます。

ポテトサラダ、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした5年生😃

6年生は、いよいよ歴史の学習。古墳時代の学びになりました。学校のすぐ近くに侍塚古墳があります。およそ4000年前の人々のくらしに興味津々の6年生です。近々社会科見学で湯津上館を訪ねる予定です。

今週もよくがんばりました。来週は、教育相談週間となります。今、思っていることを先生とゆっくりお話ししましょう。体力テストも行います。週末ゆっくりお休みし、元気に月曜日会いましょう。

小学校・中学校のつながりを大切にした教育

小学校・中学校のつながりを大切にした教育

昨年度、湯津上地区3小学校の統合に伴い、湯津上地区は1小学校1中学校になりました。

この地区の1小1中だからこそ実施できること、教育を大切にしています。

今日は、その教育の一つ、「雄飛が丘学園小中合同あいさつ運動」が行われました。

ねらいは、「小学生と中学生の交流を深め、地域全体で明るい挨拶の輪を広げ、湯津上地区全体で活気ある学校づくりをめざすこと」です。

朝早く、中学生が本校に来校し、登校する小学生を迎え、挨拶をしました。

久しぶりに中学生に会えることが、とっても嬉しいのですが、恥ずかしくて挨拶の声は小さめです。

中学生の皆さん、次回7月10日もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

今度は、恥ずかしくても、明るく元気に挨拶ができる子になっています。

その後、初の試みであるリモートによる「合同朝の会」を実施しました。各教室において朝の挨拶、自己紹介、健康観察、クイズタイムとなごやかな時間を過ごしました。特に1年生は、はじめての出来事。驚くとともにお兄さん、お姉さんの声かけがとってもうれしいようです。

6年生は「湯津上小学校で一番多い姓は何でしょうか?」というクイズを出します。

答えは・・・・「佐藤」さん。12名います。

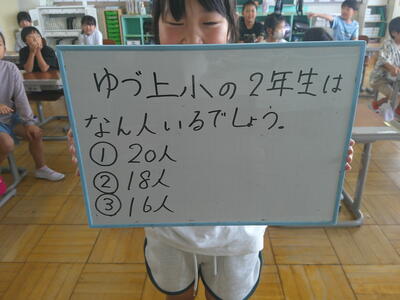

2年生は、こんなクイズです。

小中学校がつながる大切な時間でした。

その後、5,6年生は、プール清掃。一生懸命に働く5,6年生です。

なかなかプールの水が抜けず苦労、苦労。

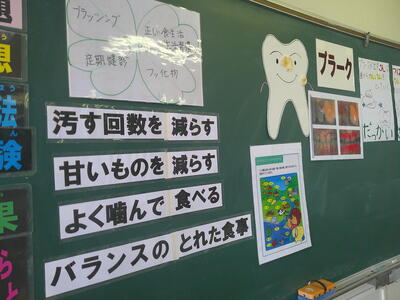

その後は、歯科教室です。それぞれの学年のテーマごとに実施しました。

歯を守ることは 命を守ること

歯を守ることは 命を守ること

歯は、私たち人間が生きていく上で重要な役割をしている体の一部です。何気なく使っている歯は、実は全身の健康を守るキーポイントとなります。

本日は、歯科衛生士を迎え、子どもたちの歯の健康を守るために大事なことを学びました。

自分の歯の健康を守るために最も大切なのは、「毎日のブラッシング」で「むし歯や歯周病の原因となるプラーク(歯垢)を除去すること」です。

1年生は、歯の染め出しを行い、6歳臼歯の守り方を具体的に学びました。

2年生は、歯の染めだし、正しいブラッシングの仕方、おやつの取り方について学びました。

3年生は、歯の染め出し、正しいブラッシングの仕方、そして歯と歯の間のお手入れ道具:フロスの使い方も学びました。

自分の歯=命を守るために大切なことは、毎日のブラッシングでむし歯や歯周病の原因となるプラーク(歯垢)を除去することです。

歯科衛生士より「まだ、仕上げのブラッシングは、お家の方にお願いしましょう。」「お家の方にフロスを買ってくださいとお願いしましょう。」と声をかけられました。本校の子どもたちの全体的な「むし歯数」が大変少なく驚かされています。

お家の方が、わが子の歯に対し関心が高く、しっかりと守ってくださっているからです。本日の歯科講話への準備も大変お世話になりました。全員、歯ブラシ、タオル、手鏡が準備されていました。

子どもたちの命にも影響する「歯」を守るためには、学校と家庭との連携が必要です。これからもお家の方の御理解・御協力をお願いします。

明日は、4年生~6年生が自分の歯の守り方を学びます。

🌟お互いに よりよくなるために🌟

🌟お互いに よりよくなるために🌟

朝の活動では、健康委員会の児童が分担し、歯ブラシチェックを行いました。よりよく歯を守っていくためにはよりよい歯ブラシが必要。子供が子供たちの歯ブラシチェックを実施しました。委員の児童もよりよい歯ブラシを意識できるし、チェックしてもらった児童もそれを意識できるようになります。よりよくなるために子供同士が確認しあうことは大変大切なことであり、効果的です。

明日と明後日は、歯科教室が実施されます。御家庭での準備協力が必要となります。どうぞ御協力をお願いします。

また、今日の昼休みは縦割り班遊びでした。高学年が中心になって計画を立て、一緒に遊びます。遊びながら学年を超えて仲良くすることの大切さや、やさしさ、リーダーシップの在り方、人の役に立つ喜びなどたくさんのことを学ぶことでしょう。

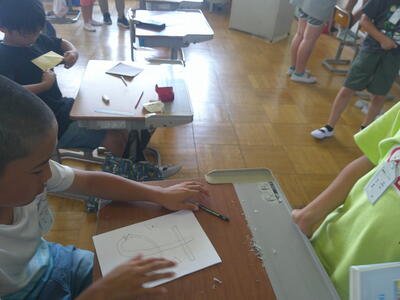

また、3年生は、3年生から始まるリコーダー演奏が上手にできるようになるために、東京より講師を招き、リコーダー講習会を実施しました。背筋を伸ばしできれいな音色をだそうと「トゥー」と言いながら息を吹き込んでいる3年生。素直な子どもたちです。「よくお話が聞ける子供たちでとってもやりやすかったです。」と講師からお褒めの言葉。

人の「素直さ」は、大きな人として「飛躍」できるのもとです。

最後は、講師が、子どもたちのリクエスト曲「君をのせて」「マツケンサンバ」のリコーダー演奏をおこなってくださいました。

今日もうれしい出来事がたくさんありましたが、最もうれしかったことです。体育館から「がんばれ~~!がんばれ~~!」の声が響くので、のぞいてみると・・・・1年生のKさんが、2年生と5年生と同級生に囲まれて、一人音楽に合わせて走っています。

🎶「ドーレー ミー ファー ソー ラー シー ド~ 42回」という放送。

新体力テスト「シャトルラン(20m間隔の2本のラインの間を往復する持久走のこと。合図音に合わせて走り、音が鳴るごとにラインに達し、足が線を越えるか触れたらその場で向きを変え、この動作を繰り返す。音の間隔は1分ごとに短くなり、走速度も増加していく。)」のテスト中。

一人残り続けて走っていたのです。

数を数えているのは、5年生。応援しているのは2年生と同級生

みんなに応援されて、よくがんばった1年生。額には汗が・・・。

またまた、白組1年生のシャトルランがスタート!

5年生が「がんばれ~~!」と言いながら、しっかりと数えています。

5年生は、下級生のために尽くしています。すっかり高学年です。

2年生は、またまた大きな声で1年生を応援。すっかりお兄さん、お姉さんになりました😊

先生も一緒に走っています。

互いによりよくなるために応援し合う、その子どもたちの姿。感動させられ、とってもうれしく思ったのです。

学びの学校づくり

学びの学校づくり

新しい1週間がはじまりました。

本日、大田原市教育委員会教育長、那須教育事務所長 県並びに大田原市教育委員会の皆様、20名の皆様をお迎えし、本校の子どもたちの学習状況、教職員の授業力、学校全体の教育について御指導、御助言をいただきました。四年に一度実施される「計画訪問」です。本校は昨年度開校し、第1回目の計画訪問となります。

子どもたちが学びに向かい、伸び伸びと学んでいることや先生方が明るく生き生きと授業をしているなど、開校2年目の様子を御参観いただき、子どもたちと教職員のよさをたくさん褒めていただきました。

子どもたちの下校後は、学習指導、児童指導、保健指導などについて、指導者と本校教職員とが実施状況や意見交流

を行いました。

本日、受けた貴重な多くの指導、助言を明日からの教育活動に還元していきたいと思います。

ご多用の中、御指導・助言くださった皆様、誠にありがとうございました。

子どもたちの教育は、栃木県教育委員会、大田原市教育委員会により、より充実した内容となるよう、特色ある学校の中で成長できるよう支えられています。

☆感謝☆地域学校協働本部活動💪

☆感謝☆地域学校協働本部活動💪

早朝6時30分から、佐良土地区の皆様が、除草と花の苗植え等、子どもたちが育つ環境がよりよくなるよう整備してくださいました。

本年度、湯津上地区地域学校協働本部が立ち上がり、記念すべき第1回となる環境整備活動です。

「地域学校協働活動」とは、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動です。

校舎前の芝生は、草とともにすぐに伸びます。この時期どんどん草が伸びます。普段、計画的に教頭と公仕が、整備しておりますが、間に合わないのです。そこで、皆さんの御支援。あっという間にすっきりとします。地域の皆様の作業の速さと連携のよさに驚かされます。見事です。

環境委員の児童が、花いっぱいの学校にしようと、花壇に花の苗植えを行っています。しかし、委員会の時間だけでは、間に合いません。そこで、本日、地域の皆様のお力添えにより、夏の花:マリーゴールドの苗を植えました。

花の苗は、地域の公民館ごとに植えている花の苗の一部を提供していただきました。本当にありがたいことです。

体育館へ行く通路横のスペース、西駐車場フェンス沿いなどのスペースに花を咲かせ、校内を花いっぱいにし、子どもたちの登校時、明るく迎えられるようにしたいと思っていたのですが、なかなかできずにいました。

今は小さな苗ですが、日ごとに大きくなり、7月ころには、お花を咲かせることでしょう。

さらにクリーンセンターへのペットボトル運搬まで実施していただきました。

天沼地域学校協働活動推進員の連絡と調整、湯津上地区公民館長様の気配り、そして本日活動してくださった地域の皆様、本当にありがとうございました。

児童の皆さん、先生方、月曜日はさらにきれいな環境が整った学校になっています。楽しみに登校してください。

7月12日(土)は蛭田地区の地域の皆様により環境整備を実施していただく予定です。

地域の力はすごいです💪有り難いです。

歌声は、その学校の文化を表す😊

歌声は、その学校の文化を表す😊

朝の会では、どの教室からも明るい挨拶と歌が響いてきます。

『歌声は,その学校の文化を表す。』と言います。

子どもたちの奇声や大声や教師の叱る声ではなく、笑い声や優しい言葉や美しい歌声が聞こえてくる学校を目指しています。

やさしく、素直な歌声はすぐにできるものではありません。普段から仲がよく,落ち着いた生活ができていてこそ,少しずつ優しい言葉や美しい歌声になっていくと思うのです。

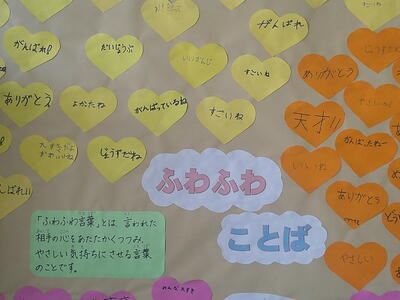

今月の歌は「にじ」です。教室では、全校生が「にじ」の歌を歌いながら、手話にチャレンジしています。もうすでに感動させられています。家の方にも地域の方々にもお聴きいただきたいです。1年生が手話にチャレンジ!

その歌声と「ふわふわことば」の掲示物・・・心が温まります。

子どもたちの心に「素直さ」「やさしさ」「けなげさ」ど大切なことが、少しずつ根付いています。

1年生は、このごろ夏のように暑く、明日より週末を迎えるため、芽が出たあさがおが水不足とならないようにしています。

2年生の野菜の苗も日ごとに大きくなっています。

3年生の理科で学習しているひまわりやホウセンカの芽も日ごとに大きくなっています。

3,4年生は、新体力テストで実施するボール投げの練習です。高く遠くへ投げようと努力しています。

5、6年生は教室でそれぞれの教科の授業を真面目に、集中して学んでいます。

あっという間に午前中が終了。今日もみんなでおいしく給食をいただきました。

にぎやかです。コロナ時代は、これができなかったので、みんなでにぎやかに食べられる幸せを身に染みて感じています。

子どもたちは、今週もよくがんばりました。週末ゆっくり休んで月曜日元気に会いましょう。

待っています😊

青空と子どもたち

夏を感じさせられる青空が広がりました。その下、子どもたちは、元気に遊びます。

子どもたちにとって、遊びは成長に欠かせない要素です。遊びを通じて自己表現や創造力を発揮し、社会的スキルを学んでいきます。可能な限り青空のもと外遊びができるとよいと思っています。

1年生もすっかり全校生に混ざりさかんに遊んでいます。

「1年生がかわいい」と1年生を追いかけながら一緒に遊ぶ、やさしい6年生のお兄さんたちも😊

昼休みになると一番に外に出て、サッカーをするのは5年生。

思いっきり遊んだ後、みんなで縦割り班ごとに校内掃除を一生懸命にする子どもたちです。

勤勉な子どもたちです。近くにその価値の高さを学べるモデルとなる人がいるからだと思います。

縦割り班ごとに高学年が下学年のモデルになっています。

それを見て、高学年になったとき、同じようにモデルとなる存在になれる、そんな好循環を大切にしていきたいです。

🎵馬頭琴と揚琴(やんちん)のコンサート🎵

🎵馬頭琴と揚琴(やんちん)のコンサート🎵

先日、音楽鑑賞教室を実施しました。

馬頭琴と揚琴(やんちん)演奏者をお迎えし、全校生でその素敵な音色を聴きました。

壮大な自然が広がる風景が想像できる音色です。

みんなで心癒やされる素敵な素敵な時間でした。

さらに子どもたちの心は、豊かになりました。演奏者の皆様、ありがとうございました。

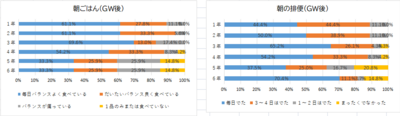

湯津上中学校とともに実施しているハッピーモーニング60分の全校生の記録に目を通しました。

子どもたちの規則正しい生活をしようする意識が高まっています。一生懸命です。保護者の皆様も我が子に寄り添い、ともに取り組んでくださっています。家の方のコメントが、丁寧で子をよくしようとするお気持ちがよく伝わってきます。すばらしいです。

御家族の御理解・御協力に心より感謝いたします。

家の方の協力により「みんなでチャレンジ!」しているので、子どもたちは「自分からチャレンジ!」できています。

取組の詳細については、養護教諭がまとめました。ホームページでは、グラフ画像がはっきりできず、分かりにくくなっています。今後、ほけんだよりにてお伝えする予定です。

規則正しく生活できる子は、心身も安定していると感じます。3年生は、大田原市の名産「とうがらし」の苗を友達と協力しながら仲良く植えました。

子供たちへ 視覚的情報を

子供たちへ 視覚的情報を

教室内外の雰囲気を明るくし、子どもたちの関心を引きつけ、学習意欲を高めることができるよう、視覚的な情報を提供する掲示物を工夫しています。

保健室廊下掲示物は、子どもたちが歯と口に興味関心を寄せるようことができるよう、クイズがいっぱい。「わたしはだれでしょう」クイズ・・・早く答えを知りたくなります。

湯津上中学校とともに実施している「立腰教育」は、名人紹介をします。

名人になるととてもうれしく、自己肯定感が高まる子どもたちです。

自主学習ノートはどのように取り組むとよいのか、見て真似ることができるようにしています。

各月の名人のノートが掲示されています。そこに、担任からどんなところが名人になのかコメントが記述されています。

先週末と昨日にかけ、先生方の学び合いが続いています。

子どもたちが、分かって、楽しく学ぶことができるよう様々な工夫をしています。

互いに学ぶことは、教員も楽しいです。

6月第1週のスタート

6月第1週のスタート

6月第1週目がスタートしました。

もう梅雨入り・・・と思うような雲空と☂続きの日々ですが、今日の天気はさわやかです。

6月も各教室では、落ち着いて学んでいます。1年生は、歌を歌うことが大好きです。特に「にじ」という歌を気持ちよく歌います。聴いていると、心が晴れてとっても元気がでます。こんな歌なんです。

🎵にわのシャベルが いちにちぬれて

あめがあがって くしゃみをひとつ

くもがながれて ひかりがさして みあげてみれば

ラララ

にじが にじが そらにかかって

きみの きみの きぶんもはれて

きっと あしたは いいてんき

きっと あしたは いいてんき🎵

子どもたちの歌で心洗われます。

2年生の英語活動でも歌を歌いながら英語で数の言い方を覚えます。

低学年は身振り、手振りを交えて学ぶことが、楽しく意欲的に学ぶことにつながります。

3年生は、漢字の音読み訓読みについて調べています。

集中しています。

4年生になると、算数科では、分度器をつかって角度測定の学習となります。2年生がものさしをつかって直線の長さを測定していますが、さらに内容はレベルアップ。分度器を使いこなしています。

5年生は、図書を検索するための日本十進分類法について学びます。

6年生算数科は、分数の計算学習。計算途中「帯分数を→仮分数へ、約分できる数は約分をして、分母同士、分子同士を計算する。」この一連の計算をしっかり行うと正しい答えを導き出すことができます。途中一つでも抜けると正しい答えにはなりません。大人の世界では、分数の計算をすることが、ほとんどありません。しかし、一連の流れについて気を抜かず、一つ一つを実施する行為は必要なスキル。日々の学びは、大人になる自分のスキル、生き方へとつながっているのかもしれません。

🎵歌「にじ」2番です。

せんたくものが いちにちぬれて

かぜにふかれて くしゃみをひとつ

くもがながれて ひかりがさして みあげてみれば

ラララ

にじが にじが そらにかかって

きみの きみの きぶんもはれて

きっと あしたは いいてんき

きっと あしたは いいてんき🎵

6月の音楽集会の歌はこの歌「にじ」です。

みんなの心がいいてんきの6月にしていきます😃

雨の日は☂ 🍳「楽しい」は、「食べたい」を生む🍞

雨の日は☂ 🍳「楽しい」は、「食べたい」を生む🍞

朝から厚い雲。雨も降り外遊びができません。

校舎内、いつもより静かです。子どもたちは、教室で落ち着いて学んでいます。

1年生は、算数科「いくつといくつ」の学習。足し算につながる学習です。

学び始めには、心と体を整えるために「立腰!」とってもいい姿勢です。

ブロックを操作しながら考えます。

2年生の算数科は「長さ」の学習のテスト確認。

定規をつかって直線を正しく測定したり、描いたりすることができるようになりました。

3年生の算数科は、繰り上がりのある足し算と引き算の学習です。

4年生は、それぞれ、テーマを木々にし、それぞれの染めたい色を選んで、染めています。

5年生は、家庭科の学習。手縫いの準備がはじまりました。

6年生の理科は、体のしくみについて調べ、分かったことをノートにまとめます。

先日の9班と10班の青空給食の様子をお伝えします。

すべての子どもたちが、縦割り班ごとに青空給食を実施しました。どの班もとっても楽しそうでした。それができることは、本校のよさです。「楽しい」が「食べたい」を生んでいます。

運動会終了後、今週も子どもたちはよく学び、よく食べて、よく遊びました。

来週からは、6月になります。3日の音楽鑑賞教室は、馬頭琴の美しい音色をみんなで聴きましょう。週末ゆっくり休み、月曜日、元気に会いましょう。

どうしたら分かる・できる・楽しい授業になるの?

どうしたら分かる・できる・楽しい授業になるの?

子どもたちが、「学校が楽しい」と思える学校にしたいです。

学校に行きたくなる理由、学校生活における最も大きな魅力の一つは、友達や仲間との交流でしょうか。学校は、子どもが同年代の仲間と一緒に過ごし、共通の経験を積む場所です。

友達と楽しい時間を過ごすことが子どもにとっての大きなモチベーションになります。

子どもが学校に行きたくなるもう一つの大きな理由は、興味をもてる学びや授業があることだと思うのです。授業は、学校での時間のほとんどを費やします。

その授業が楽しくなければ、学校に行くことが苦痛になります。

学習の理解が進まなければ更に楽しくなくなります。

授業が楽しければ、学校に行くことも楽しくなると思うのです。

それでは、楽しい授業とは・・・・・教職員は、子どもたちが下校後、みんなで探っています。1年生の国語科、4年生の外国語活動、特別支援学級の自立活動・・・3つの授業について、授業者が授業をして、先生が子供役になって探っています。

私たち教員も勉強、勉強。まだまだ勉強です。

運動会を終え、次は新体力テストに向けての準備になりました。

3,4年生は、授業者の反復横跳びの見本をみて、実際にやってみました。

3年生は4年生へ、4年生は3年生へアドバイス。互いによりよくできるように、切磋琢磨。

音楽を通して豊かな情操を

音楽を通して豊かな情操を

今年から、全校生による「音楽集会」を行うことになりました。そのねらいは、全校生がともに歌ったり、演奏したりして豊かな情操を育むことです。音楽の力が、子供たちをさらに心豊かな子に育ててくれることでしょう。歌声の響く楽しい学校をつくってくれることでしょう。

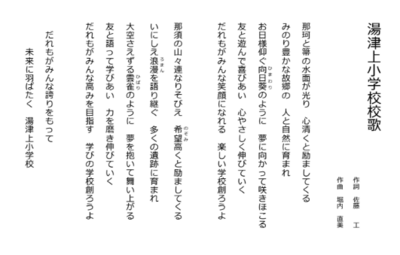

進行と指揮者は6年生。みんなで円になって「校歌」を歌い合いました。心が温まる、素敵な素敵な時間でした。

その後、5年生は小児生活習慣病予防検診。自分の番までびくびく、どきどき・・・。

そして、1年生は「学校探検」を行いました。校内のあちらこちらの教室に行っては、先生やお兄さん、お姉さんと出会います。目をキョロキョロさせて発見しては、しっかり記録しています。学び多い学校探検です。

校長室にも探検隊がやってきました。そこに6年生も図画工作科で「お気に入りの場所」を探そうと登場。今日は、いつも以上に にぎやかな楽しい一日でした。

運動会が終わって

運動会が終わって

新しい1週間がはじまりました。子どもたちは、御家族の皆様から、24日(土)第2回運動会のがんばりをたくさん褒めていただき、満足した表情で登校しました。

6年生は、朝から調理実習です。チームワークがすばらしい👏力を合わせるよきクラスになっています。

試食しました。バターとたまごがちょうどいい具合に調和して、まろやかなスクランブルエッグです💮

おいしかったです😃ごちそうさまでした。

5年生は、家庭科室からいい匂いがするのでのぞいています。

教室で、落ち着いて学ぶ5年生。高学年らしさが日毎に向上しています。もう少しで宿泊学習です。

4年生も落ち着いて学びます。

それぞれの選んだ調べ方を選択しています。

3年生は算数の学習。割り算の筆算の学びです。よく集中しています。

2年生は書写の時間。背筋を伸ばして丁寧に丁寧に文字を書いています。

そして、1年生は、文作り。主語と述語を意識して文を作ります。

文章作りの基本をしっかりと丁寧に学んでいます。

1年生はお休みしないし、泣かないし、とてもたくましい子どもたちです。

入学して2か月が経過しただけですが、全校生の中で運動会を経験し、さらに成長しました。

運動会は単なる競技の場でだけでなく、子どもたちの社会的スキルを育成する貴重な教育の機会です。

チームを率いることの責任を経験し、リーダー性が養われた子。クラスの友達との効果的な意思疎通が必要とされ、そのスキルが強化された子。多くの方々が見る中で、プレッシャーに対処する方法を学んだ子。

運動会の経験から、子どもたちは、精神的な成長も経験しました。

運動会が終わり、得た経験や学びを 今後の学びやクラス活動にどのように生かすかは、教育的な視点から非常に重要です。教職員一同、これからも子どもたちの成長をしっかりと支えていきます。

青空給食を継続しています。

5,6班と7,8班の様子です。好き嫌いせずよく食べる子どもたちです。

湯津上小学校の子どもたちは、同級生はもちろんのこと、異学年の子とも仲良くできる子です。みんな仲良しです。

御声援ありがとうございました

御声援ありがとうございました

御声援ありがとうございました。

「湯津上の絆」が深まった感動!第2回運動会

「湯津上の絆」が深まった感動!第2回運動会

本日、多くの御来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様が見守る中、第2回運動会が開催されました。暑くもなく、寒くもなく、風もなく 最高の運動会日和。

第2回運動会、子供たちの一生懸命さが伝わる、間近で成長を実感できる感動の連続でした。

児童のみなさん、ありがとう。保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。

児童130名、欠席0。みんなで力と心を合わせた運動会でした。

朝の様子からお伝えします。ただいま、5時50分、こんな早い時刻に

朝6時30分から席取り開始時刻まで、きちんと一列になって並んでお待ちになる保護者の皆様。礼儀正しさに感動。「5,4,3,2,1,0」カウントダウンがはじまり、席取り開始。

7時30分 PTA役員の皆様との打ち合わせ

PTA役員の皆様には、出発合図や審判、競技用具準備と片付けなど、本当にお世話になりました。助かりました。

8時35分 いよいよ開会式スタート!

ファンファーレ→Iさんの「今から、湯津上小学校運動会をスタートします。」のアナウンス→🎆花火🎆→行進開始・・・と大変感動的な開会となりました。

紅組も、白組も気合いが入っています。

そして、1,3,5年生(奇数学年)の徒競走がはじまりました。

はじめての小学校運動会となる1年生。みんな転ばす、泣かず、最後まで走り抜きます。

多くの皆様が写真やビデオ撮影を行っています。保護者の皆様もお子さんの成長の記録に一生懸命です。

2,4,6年生(偶数学年)は、障害物競走です。

フラフープをくぐって→しゃもじにボールをのせて走り→網をくぐって→ボールをかごに入れて→じゃんけんぽん・・・勝ったらゴール!

来賓の皆様とじゃんけん

盛り上がってきました。

1,2,3年生のダンス「おどるゆづっこリン」はとってもかわいい💛アンコールの声が広がり2回踊りました。

撮影する皆さんもかわいらしさがたまらないのでしょう、笑顔です。

ブロックごとの競技も紅白接戦で、見応えがありました。その判定は保護者Tさん。

素敵な判定でした。ありがとうございます。

1,2年生の「チェッコリ玉入れ」は踊りがかわいいので、テントで観覧している3年~6年生も一緒に踊っています。教職員も・・・・😃

この背中の先生は、だ~~れ?

かごをもってくださっているご夫婦も・・・素敵です💖

4,5,6年生のダンスも最高でした。アンコールの声があり、2回踊りました。

綱引きもしました。

紅白の点数・・・気になってきました。

天狗王国の踊りでは、多くの皆様が一緒に踊ってくださいました。一緒に踊ってくださった皆様へささやかなプレゼントをお届けしたく、昨年度の2倍のプレゼントを準備しておりましたが、不足となりました。申し訳ありません。来年はさらに2倍準備しますので皆様、一緒に踊ってください。

そして最終プログラム 選抜リレーの時間となりました。

トップゴールが赤でした。最後まで走り抜く姿に感動。

5,6年生の働きも素晴らしかったです。特に小学校最後の運動会となった6年生の活躍は見事でした。

あっという間に閉会式。

点数発表・・・・

紅組が勝ちました。白組も一致団結、みんなの力を合わせました。

勝っても、負けてもさらに仲間の絆は深まりました。

紅白団長インタビューでは、団長から御観覧されている皆様へ感謝の気持ちが届けられました。自分だけ、自分たちだけでなく、支えてくださる方々の姿をよく見て、自分の言葉で感謝の気持ちを伝える姿に感動しました。

第2回湯津上小学校運動会 大成功です😃

最後に全校生と教職員で写真撮影。みんな達成感に満ちた表情です。

最後まで子供たちを応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。

😃本番です😃切磋琢磨 笑顔満開 勝利をつかめ 湯津上の絆

😃本番です😃切磋琢磨 笑顔満開 勝利をつかめ 湯津上の絆

🌻本日、予定通り、湯津上小学校第2回運動会を開催します!🌻

児童のみなさん、練習の成果を発揮し、みんなの心と力を一つにして運動会を成功させましょう。

保護者の皆様、御家族の皆様、地域の皆様 時間の許す限り、子供たちへの御声援をお願いします。

6時30分~ 観覧席のシートやテントの設置が可能です。

7時30分~ 運動会役員と職員の打ち合わせを行います。

※1年~3年昇降口前に集合をお願いします。

8時30分 整列完了

8時35分 入場! 🎆花火🎆を打ち上げます😃

8時40分 開会式開始

8時50分~11時30分 全力で競技・演技します!

10時ころ 「来年生かけっこ」です。受付は本部テントで行っています。

11時30分~11時40分 閉会式

お願い:閉会式終了後、片付けの御協力をお願いします。

12時15分 一斉下校です。

駐車場や観覧席、プログラムはここを↓クリックしてください。

🎊明日いよいよ本番🎊「切磋琢磨 笑顔満開😊勝利をつかめ 湯津上の絆」

🎊明日いよいよ本番🎊「切磋琢磨 笑顔満開😊勝利をつかめ 湯津上の絆」

いよいよ明日は運動会です!小学校はじめての運動会を迎える1年生は、朝から「明日は運動会だよ。じいじとばあばもきてくれるんだ・・・」と大変うれしそうです。運動会への期待が伝わってきます。

午前中は、どの学年も最後の仕上げをしました。勝利は最後の最後まで分からないです。3,4年生は、団体種目の練習をしました。練習では、ずっと白組が勝っていましたが、最後に紅組が勝ったのです。本番での勝敗はどちらに・・・今からドキドキワクワクします。それが「切磋琢磨」のよさの一つです。

1,2,3年生は、ダンスの総仕上げをしました。とってもかわいいです。明日はゆっくり御観覧ください。

今日の給食もみんなでよく食べました。何でもよく食べる子たちです。心身が健康な証です。

そして、午後、5,6年生は、PTAの皆様の御支援をうけ、運動会準備を行いました。

よく働きました。PTAの皆様の御支援により予想以上に早く準備を完了させることができました。御支援、ありがとうございました。

御心配をおかけしています国旗も無事外すことができました。

やっと運動会開会式 国旗掲揚と閉会式 国旗降納の練習ができました。

明日の8時35分が開会です。どうぞ御家族の皆様お揃いで御来校ください。お待ちしております。子供たちへの御声援をお願いいたします。

☂雨のち曇り ここでちょっと一休み

☂雨のち曇り ここでちょっと一休み

運動会を二日後に控えていますが、今日は朝から雨☂

子どもたちも教職員も、昨日の夏日の中での予行練習の疲れが少々残っており、ここでちょっと一休みする一日でした。

一休みでも、子どもたちは、今日もしっかりとじっくりと学びました。

1年生 「だ」と「ぱ」などの濁音と半濁音がつく言葉集めをしています。

ノートに書く字もしっかりしてきました。

2年生は「たんぽぽのちえ」について学んでいます。長文をすらすらと読んで理解する力が付いています。学び合いもできます。

3年生は、モンシロチョウのたまごが「さなぎ」になり観察記録中。

子供たちは日々成長していますが、モンシロチョウも日々成長していたのです。

4年生は国語科の学習。知りたいことを考え、インタビューし、分かったことをまとめる学習。今日は、礼儀正しくインタビューする日です。

校長室では、こんな質問があり、答えました。①「子供のころの夢は何ですか?」②「子供のころやっていたスポーツは何ですか?」③Q「子供のころ好きだったお菓子はなんですか?」A「とんがりコーンとアポロチョコです。両手指先にコーンをはめて食べました。」など。一生懸命にメモをする姿、すばらしい👏

午後からは雨が上がり曇り。校庭では、4年生から6年生のダンス練習が始まりました。体育着は家に持ち帰りました。私服ですが、のりのりで踊っています。

さてどんなダンスでしょうか。お楽しみに。

そして大盛り上がりの5,6年団体種目の練習。紅白接戦です。当日はどちらが勝利をつかむのでしょうか。

図書室入り口には、てるてるぼうず。

現在の24日天気予報は「曇り」です。このまま運動会日和になりますように。

R7湯津上小運動会「来年生かけっこ」に参加される皆様へ

R7湯津上小運動会「来年生かけっこ」に参加される皆様へ

湯津上小学校の運動会は24日(土)です。

開会は8時30分です。諸連絡です。

①来年生のかけっこは10時ころを予定しています。

②駐車場は、北駐車場を御利用ください。

③受付は本部テントで行います。来年生テントも準備しています。

④運動会に関するプログラム、観覧席、お知らせをお届けします。

ここをクリックしてください。

↓

⑤子どもたち、教職員みんなでみなさんの御来校をお待ちしています。

※ささやかですが、プレゼントを準備しています。

🏃切磋琢磨😃笑顔満開😃勝利をつかめ 湯津上の絆👏予行練習

🏃切磋琢磨😃笑顔満開😃勝利をつかめ 湯津上の絆👏予行練習

夏日のような一日でした。その中、24日(土)運動会に向けて予行練習を行いました。

プログラムに従い、水分補給と休憩をまめに入れながら、NO1から最後までの流れの確認をしました。やってみてはじめて気づくこともあり、この後調整をしていきます。5,6年生が演技・競技しながら、自分の役割を果たそうと一生懸命に行動する姿に、もう胸を打たれています。はじめての小学校運動会に挑む1年生のダンス、何度見てもかわいいのです。

当日は、「令和7年度運動会のスタートです。」のアナウンス後、花火が打ち上がる予定です。

当日は、PTA役員の皆様にも審判や準備、駐車場などで御支援いただきます。

どうぞよろしくお願いします。

本日、運動会プログラムと学年だより運動会号をお届けします。御確認ください。

当日、多くの様の御観覧をお願いします。

🏃切磋琢磨 笑顔満開😊勝利をつかめ 湯津上の絆✋5/20

🏃切磋琢磨 笑顔満開😊勝利をつかめ 湯津上の絆✋5/20

青空が広がり、夏のように気温がどんどん上昇する一日。

その中、今日も子どもたちは運動会本番に向けての練習を頑張りました。

子どもたちは、家の方に見てほしい、家族にみてほしい・・・そんな思いがあります。

そして、今日は天狗王国の音頭保存会の皆様の御支援を受け、全校生による「天狗王国の踊り」の練習をしました。2回の練習で完璧です。音頭保存会の皆様、御指導、ありがとうございます。当日もどうぞよろしくお願いいたします。

運動会当日は、プログラム最後から2番目の種目であり、保護者の皆様、地域の皆様と一緒に踊りたいと思います。どうぞ皆様奮って御参加ください。お願いします。

切磋琢磨 笑顔満開 勝利をつかめ 湯津上の絆

切磋琢磨 笑顔満開 勝利をつかめ 湯津上の絆

5月最終週を迎えました。今週は、24日開催予定の運動会に向けて、子供たち、教職員一致団結し、仕上げる日々となります。今日の開会・閉会式の練習も一生懸命に行いました。

みんな一つになり盛り上がってきています。

5年生は、家庭科の学習で、はじめて調理実習を行いました。

やかんで水を沸かしお湯を作る実習です。そして、お湯を活用し、お茶を入れて、おやつも作りました。

5年生全員がとっても楽しそうです。家庭科の魅力を少しずつ体験していきます。

明日は、地域の皆様に御支援いただき「天狗王国音頭」練習となります。

みんなではりきって踊ります。

☆地域の皆様へ感謝☆さつまいも苗植え体験

☆地域の皆様へ感謝☆さつまいも苗植え体験

1,2年生の頭の中は、甘くておいしい🍠でいっぱい。今から🍠を収穫する日を楽しみにしながら、15名の地域の皆様の御支援を受け、さつまいもの苗植え体験をしました。

御支援をいただき、上手に植えることができました。ありがとうございました。

どんなさつまいもになるかな?

その後は、運動会開会式、閉会式の練習。1,2年生、忙しいです。でも体力があります。全校生の中でしっかり練習をすることができました。

白組も赤組もやるき満々です。

お腹がへりました。今日は、縦割り班3,4班の青空給食を実施しました。

今週も子どもたちは、よく頑張りました。来週はいよいよ運動会予行練習と本番となります。

週末ゆっくりお休みし、月曜日、元気に会いましょう。

豊かな自然の中で青空給食スタート☀

豊かな自然の中で青空給食スタート☀

日毎に緑が変化し、爽やかな風吹く過ごしやすい季節を迎えました。

その中、ランチルームから外に出て、縦割り班ごとに給食を食べる「青空給食」をスタートさせました。

本校には、屋外用ランチテーブルとチェアがあることも自慢の一つ。

途中、小さな虫たちもよってくるので、「🐛ぎゃ~~🐛」との声もありますが、みんな楽しく給食をいただいています。

今日は1,2班でしたが、明日は3,4班の青空給食です。この後、順にすべての班の青空給食を実施する予定です。

今日の運動会練習は、ブロックごとに練習をしました。

1,2年生は「チェッコリ玉入れ」の練習です。

軽快な音楽に合わせて、お尻を振って踊っていたと思ったら、曲の間奏の中に玉入れをする、なんともかわいい競技なんです。

今日は、実際に玉を入れませんでしたが、当日の玉入れはどうなることやら・・・今から楽しみです。

3,4年生も団体種目の練習。みんなでボールを運びます。どうするとスムーズに落とすことなく速く運べるのか、4年生が中心になって作戦を練ります。当日の勝負はどうなることやら・・・今から楽しみです。

昼休みは、第1回目の選抜リレー練習です。運動会プログラム最終の種目となります。

本日の練習では、紅組がゴールテープをきりましたが、本番当日はどうなることやら・・・今から楽しみです。

午後は、5,6年生の練習。キレッキレのダンスです。

まだ、少々恥ずかしそうです。本番のダンス披露・・・今から楽しみです。

運動会の練習をしながら、教室での学習も一生懸命に進めている がんばり屋の子どもたちです。

疲れに疲れて御家庭に戻ると思います。よく食べて、よく寝て、ゆっくり休めるよう御理解・御協力をお願いします。

自分たちからチャレンジ!

自分たちからチャレンジ!

本年度のスローガンは「自分からチャレンジ!みんなでチャレンジ!」です。このスローガンには、昨年度の学校のあゆみから課題であった、「自ら考え学ぶ力:主体性」の育成を目指すことと、主体性は子供だけでは育たないもの、「教職員も保護者の皆さんもそして地域の皆さんも子どもたちとともにチャレンジしましょう」という思いが入っています。

今日の子どもたちの活動の中で、学習の中で「主体的に」チャレンジする姿が見受けられました。

まず、児童集会でのリーダー委員会児童の発表の「主体性」に驚かされました。

劇がはじまりました。

「相手の気持ちを考えて優しい言葉をつかおう」ということを劇で伝えています。

姿勢を正しくすることの大切さを劇でおもしろ おかしく演じながら伝えます。

伝えたいことを演じながら伝えているので子どもたちみんなが集中して聞いています。見ています。

見事な内容でした。子どもたち自身が内容を考え、演じて、Chromebook資料を準備したとのこと。

それを聞いて驚きました。子どもたち自身がチャレンジする力は確実についています。

そして本日、本校にて湯津上中学校区学校運営協議会が開催されました。

委員の皆様が、子どもたちの授業の様子を参観されました。

6年生の外国語科では、自己紹介のパフォーマンステストが行われています。

その様子を参観された委員の皆さんは、拍手喝采

英語で自分のことがよく伝わるようにジェスチャーを交え、スライドを見せながら行っています。

これらの工夫は自身が決めて行動したこと。委員の方から、今後も英語を楽しく学び、「自ら工夫して表現する場」をどんどんつくってあげてほしいという御意見をいただきました。

1、2、3年生は、はじめて校庭でダンスの練習です。一生懸命に踊りました。

子供の主体性はすぐに育ちません。でも、自分からチャレンジする力は、今後社会にでたときに大切なベースとなる力です。子供は失敗しますし、時間もかかります。子供は本来、自ら進む力をもち備えています。どうぞ失敗しても、時間がかかっても待ってあげてください。見守ってください。よろしくお願いします。

4年生は、昼休み「クラス遊びの時間」を楽しんでいます。この遊びも子どもたち自身が考え、決めて、実行しています。みんながとっても楽しそうです。先生も一緒に遊んでいます。先生もとっても楽しそうです。

やらされたことでなく、自分たちで決めたことだからでしょうね。

運動会全体練習 スタート!

運動会全体練習 スタート!

「人権の花贈呈式」「眼科検診」と盛りだくさんの一日でした。その中、運動会全体練習がスタートしました。

青空の下、ラジオ体操と運動会の歌「ゴーゴーゴー」の練習を行いました。

ゴーゴーゴー(運動会の歌)は、1番は赤組、2番を白組が元気に歌った後に3番で赤と白が対決するかのように一緒に歌います。初めて参加する1年生は、何がおこっているのかおろおろ・・・2年生~6年生は、振りを付け、声を張り上げ歌っています。

初日から、みんながんばっています。さらに、中心となって運動会を運営する6年生は、開閉開式の流れの確認。

26人にとって、小学校生活最後の運動会。がんばれ!(^^)!!

そして、人権の花贈呈式では、大田原人権擁護委員協議会の皆様・市人権教育担当の方から子供たちへ、サルビア・ベコニア・トレニアが贈呈されました。これらの花は「人権の花」といいます。協力して花を育て、命の大切さを感じたり、感謝の気持ちをもったりし、「やさしさ」や「おもいやり」の心をもてる子どもに育ってほしいという願いが込められています。

子どもたちを代表し、6年生が明日、苗植えを行います。人権擁護委員の皆様、大変ありがとうございます。

その後の眼科検診でも、子どもたちは検診マナーを守り、スムーズに受診することができました。

明後日15日は歯科検診です。保護者の皆様、引き続き、検診への御理解・御協力をお願いします。

先日は、市教育委員会より2名の指導主事が来校され、授業者・学校全体の授業におけるよりよいICT活用について御指導・御助言をいただきました。

知識・情報・技術をめぐる変化の速さが加速度的となり、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超えて進展するようになっている現在、子どもたちへのiCT教育は欠かせないものになっています。

どの教室でも、子どもたちがChromebookを使用し、楽しく、生き生きと学んでいました。

「教える授業」から「学び合う授業」へ

「教える授業」から「学び合う授業」へ

一週間のはじめの朝が雨☂。子どもたちの登校の様子が気になりましたが、元気に登校してきました。うれしいです。

今日の学びをお伝えします。

授業は、「教師が教える」ことが大切な場面があります。また、「子どもたちが自ら気づき、学び取る」場面も大切であり、現在の授業は、「教える授業」から「学び合う授業」へとなるよう努力しています。なぜでしょうか?

教師が『○○は、□□です』と指し示す授業から脱却し、一人ひとりが『なぜだろう』『調べてみたいな』『どうしたら解決できるんだろう』など、「子ども主体」となって、友達や授業者と対話を繰り返しながら課題を解決していく・・・そして、『自分は何を学んだのか』『学び方はどうだったのか』を振り返る・・・『対話』と『振り返り』を重視した授業に変化しています。

1年生もペアとなって相談中。算数科「なんばんめ」の学習です。

二人組でお互いの考えを交流しています。学び合いの初歩形態です。

2年生は、算数科「長さ」の学習。ものさしを正しく使う方法を学んでいます。

正しい長さの測り方は何かは、実際にものさしを使ってやってみて、みんなで考えています。

そして、先生がまとめています。「ものさしとはかるものの かど をしっかり合わせることが大切」だと気づきました。

6年生の外国語科は、英語で自己紹介をする学習。どんな自己紹介の仕方をすると相手がわかってくれるのでしょうか?考えています。

先生が3人いますが、すぐには教えません。子供たちが考えることをじっと見守っています。

お隣の友達と相談。一人では分からないので、友達の考えや助けが必要なのです。

そして、こんな答えがでてきました。

B評価は「はきはきと」「習ったことを使って」「ゆっくりと」

さらにA評価にするには「ジェスチャーを交えて」「スライドをつかって」「理由をつけて」「情報を加えて」と気づきます。よりよくするための道具としてChromebookが必要になってきます。

このように、「教える授業」から「学び合う授業」へ変化させることで、子どもたちが「主体的に学ぶ力」を育むことができる授業であるよう、努めています。