R7自分からチャレンジ!みんなでチャレンジ!

😎湯津上小 逃走中😎

😎湯津上小 逃走中😎

朝の活動は「全校集会」です。校長講話をするのですが、一か月前より6年生と準備をしていたことがあり、それを実行する時間としました。もちろん、このことは6年生と教職員のみが知るサプライズイベントです。それは、😎湯津上小 逃走中😎です。

6年生S「俺様の名前は、大王ソーキング!今日は保健室にO先生を閉じ込めたぞ!」

O先生「助けて~~みんな助けて~~」

6年生S「助けてほしいのであれば、みんな外へ出てこい!」

という会話の動画が流れ、😎「湯津上小 逃走中😎」がスタートしました。

※動画は、6年生が自ら作成した動画です。

全校生が校庭へ出ました。子どもたちは突然の出来事に驚き、本気でO先生を助けようとします。

6年生からの諸注意を聞いて、ハンターたちが勢揃い

逃走中がスタート!逃げる 追いかける つかまる 牢屋に入れられる

そこに、ハンター伊藤 ハンター梅原 ハンター長谷川が加勢!

子供たちは本気で逃げる ハンターは本気で走る🏃 汗だくだくです(@@;)

ハンター長谷川は革靴でサングラス 本気です。が、疲れて時折止まります。

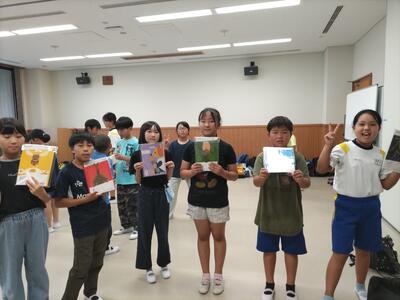

6年生が、自分たちから「楽しい学校」にするために企画・運営した「😎湯津上小 逃走中😎」大成功です。6年生の主体性と下級生を思うやさしい気持ちに感動させられた時間でした。思うようにいかない部分もあったと思うのですが、チャレンジして準備したことは、大きく成長するためのステップになりました。6年生、今日まで全校生のためにこつこつと内緒で準備し実行、ありがとう。

「今度はいつやるんですか?」「またやりたい~~」との声、多数。また、みんなでやりたいね😃

暑くて汗がたくさん流れましたが、その後、すがすかしい温かな気持ちになって授業をスタートさせました。

5時間目は、授業参観でした。給食でエネルギーチャージし、朝の疲れはすっかりとれました。どの教室でも「道徳科」の授業を公開しました。保護者の皆様、暑い中の御参観、ありがとうございました。

PTA全体会のスタートでは、保護者の皆様にも子どもたちが実施している「立腰体操」を実施していただきました。子と一緒に立腰・・・御理解・御協力ありがとうございました。

子供たちも誠実、保護者の皆様も誠実だと感じています。そんな出会いに心より感謝しています。そして、健康政策課の方々より健康について伝達していただくとともに、本校のハッピーモーニング60分の取組結果をお伝えさせていただきました。

子どもたちも保護者の皆様も教職員も、みんな心身共に健康でありますように。

帰りは、雷雨⚡により、わたわたしました。

朝から大変充実した一日でした。

今日も真夏日☀みんなのがんばり

今日も真夏日☀みんなのがんばり

今日も暑い一日でした。

3年生は、朝から大盛り上がりです。日本の学校生活体験を行うアメリカから帰国した友達と再開できる日を迎えました。昨年度もこの時期、一緒に過ごし、互いに再開できる日を大変、大変楽しみにまっていたのです。みんなで歓迎イベントを楽しんでいます。

みんな仲良し、素直な素直な3ねんせいです😃

短い期間ですが、今年もみんなで仲良く、楽しく過ごせますように。

そして、今日のような真夏日には、大変うれしい学習「水泳学習」を行いました。

5年生は、初の水泳学習です。朝からそわそわしています。この時間をまっていました。

まずは、水慣れのための水中じゃんけんを楽しく行っています。

その後、3,4年生の水泳学習です。すでに3回目となるので水に慣れ、泳いでいます。

緑帽子が4年生、オレンジ帽子が3年生です。

子どもたちは、暑さに負けることなくがんばっています。

保護者の皆様のがんばりにも感激、感謝しております。

全校生の「家庭学習がんばり表」を拝見しました。全体的に「じぶんから」【宿題をやろう】【自主学習をやろう】【メディア時間を減らし読書をしよう】という意識が高まっていると感じています。

保護者の皆様がしっかりと我が子に寄り添ってくださり、学びの意欲が高まるコメントを記入してくださっているからです。本当にありがとうございます。(勝手ながら一部御紹介させていただきます。)

「じぶんのためのじぶんから楽習」になってきています。

さて、明日は授業参観、PTA全体会、学年部会が開催されます。

授業内容、日程、駐車場などは連絡メールでお届けしました。御確認ください

明日は、「学校、家庭及び地域社会が一体となって子供たちの豊かな心を育むこと」「小・中学校等における道徳教育の充実を図ること」を目的として、全学年、道徳科の授業を公開します。

多くの皆様の御来校をお待ちしております。

新しい1週間 明日から7月です🌻

新しい1週間 明日から7月です🌻

新しい1週間のはじまりは、6月最後の日からです。いよいよ明日から7月です。

週末も真夏日でした。その間、植物がびっくりするほど大きくなっています。1年生は、朝から「つるがものすごく伸びた!」「あさがおのはながさいた!」と大騒ぎ。

2年生の野菜は実り始めました。

気温が高く、熱中症防止に気を配りながら一日過ごしました。

昼休み、先生と一緒におにごっこをしています。寒さにも暑さにも強いのは2年生。とっても楽しかったと言いながら教室に入ります。

午後はさらに気温が高く、どの教室でも冷房稼働。冷房無しでは教室で学ぶ集中力が・・・。地球温暖化は刻々と進んでいることを感じます。

その中、午後の授業での子どもたちの様子が気になり教室巡回をしました。

それぞれの教室での様子を1年生からお伝えします。

主語と述語を意識して文を書いています。午後の授業は眠くなりがちですが、目はぱっちりです。

2年生は音楽です。歌ったり、演奏したり2年生も目はぱっちりです。

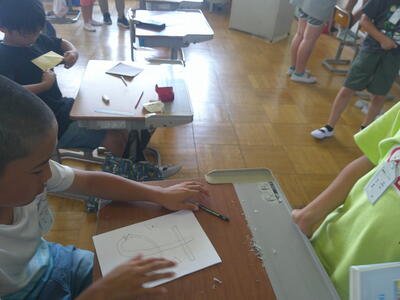

3年生は大忙しです。イベント準備のようです。何のイベント?

「おかえり」の看板をつくろうと「お」を紙に書いている子。黒板に歓迎メッセージを書く子

七夕のかざりをつけようと短冊を準備する子。机をぞうきんできれいにふいている子。

みんな一生懸命です。だれかのためにみんなで心を一つにして一生懸命に準備する・・・これも大変意味ある活動ですね。明日が楽しみです。

4年生は平行四辺形の特徴をいかして平行四辺形をかいています。友達と知恵を寄せ合いながら・・・。

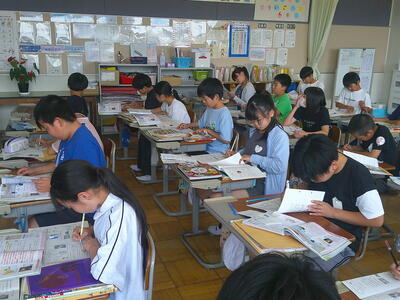

5年生は国語科、6年生は社会科の授業です。眠気で意識が飛んでいる子はいません。

涼しい静かな教室でしっかり学んでいます。

暑い一日でしたが、暑さに負けることなく、できることをできるだけ精一杯やり抜こうとする子どもたちと先生です。

📕好きな本をたくさん読もう📕

📕好きな本をたくさん読もう📕

6月23日~7月1日まで校内読書旬間です。

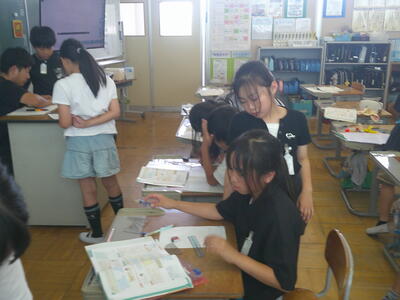

その間、子どもたちが好きな本をたくさん読むことができるよう様々な活動が実施されています。今日の朝の活動では、その活動の一つである職員による読み聞かせが行われました。子どもたちは、担任の先生とのふれあいはもちろんのこと、本校の多くの教職員とふれあい、そこから多くのことを学んでほしいと思っています。

それぞれの教室での読み聞かせの様子をお伝えします。ぜひ「どんな本だったのか」聞いてあげてください。また、週末少しの時間でも結構ですので、読書の時間をもてるよう(さらに親子で読書の時間をもてると読書の効果抜群です)御支援をお願いします。

校内静かで落ち着いた読み聞かせの時間でした。

今日も暑い一日。もう真夏日です。1,2年生は、プールでの学習2回目を実施しました。

1年生にとっては大きな大きなプールでしょう。だれも水に対し怖がることなく、楽しく水中での運動を楽しんでいます。昨年経験している2年生が見本を見せてくれるので安心ですね。

ピンク帽子が2年生、青帽子が1年生です。

今週もあっという間に終わります。

梅雨時、天候が不安定であり、急な下校方法変更もありました。保護者の皆様には、その都度御理解・御協力いただき、本当にありがたく思っています。

来週はいよいよ7月に突入🌻2日は、授業参観、PTA全体会、学年部会が開催されます。そこでは、4月から7月までを振り返り、夏休みに関する連絡を実施します。そして夏休みに突入していきます。

来週もみんな元気に過ごしていきたいです。週末ゆっくり休んでまた月曜日元気に会いましょう😃

多くの方々に支えられている子どもたちと教職員

多くの方々に支えられている子どもたちと教職員

子どもたちも教職員も多くの皆様に支えられていることを改めて実感した一日でした。

5年生は、宿泊学習二日目、なす高原自然の家での生活を終了し、予定通り那須平成の森フィールドセンターにて自然観察を実施しました。豊かな自然、プロのガイドに多くのことを学びました。

この二日間で大きく大きくステップアップし、学校に無事帰校した5年生です。この二日間、どれだけの方々が支えてくださったのでしょうか。

支えてくださった皆さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

保護者の皆様、御理解・御協力、ありがとうございました。

本日は、本年度先生になった2年生担任の指導訪問でした。市教育委員会教育長様をはじめ、指導者の皆様には、生き生きと授業をする新採教員の姿と深く考え伸び伸びと自分を表現する子供たちの姿を御参観いただきました。

指導者の皆様の御指導御助言により、子どもたちも先生も安心して学ぶことができています。各教室の子供たちの様子も御参観くださいました。本当にお世話になっています。

給食時は、市教育委員会 教育委員の皆様、教育総務課の皆様による給食試食会が実施されました。

子どもたちとともに給食を召し上がっていただきました。みんなで仲良く、楽しく、たくさん食べている様子を御参観いただきました。

子どもたちは、お客様を迎えし、給食の時間をともに過ごすことができることが大変うれしいようです。今日もおかわりをたくさんしています。

本校の子どもたちを常に気に掛けてくださっています。ありがとうございます。

5校時、4年生は、総合的な学習の時間において、地域の福祉について学びました。地域で福祉にかかわってくださっている益子様、青龍寺様、天沼様に貴重なお話を伝えていただきました。

「福祉がなくなるとどうなるのですか?」「民生委員は何歳からなれるのですか?」「高齢者の方へお弁当を配付する方は何人いるのですか?」と質問をした子どもたち。本気で学んでいるからできる質問の内容です。

6年生は、総合的な学習の時間において地域の歴史について学んでいます。

6校時、風土記の丘湯津上館より学芸員が学校まで足を運んでくださり、子供たちの質問に答えてくださいました。本物の土器を目の前にしながらです。貴重な学びができました。

このように多くの方々に支えられ、子どもたちも教職員も安心して学ぶことができています。

5年宿泊学習7

5年宿泊学習7

5年みんな元気に二日目の朝を迎えました。朝ごはんももりもり食べています。

天気の心配なく、予定通り、なすの自然に触れます。

5年宿泊学習6

5年宿泊学習6

1日目のクライマックスであるキャンプファイヤーがスタート🔥

火の神の登場に会場の空気が変わり、子供たちの気持ちは一段と燃え始めました。🔥🔥

(あら、素敵な火の神はどなた?)

5年生みんな元気です。みんなで、初めてともに夜を過ごします。

いい、夢見られますように🌻

5年宿泊学習5

赤るいカラフルふくろいうが次から次へと登場。

さすが、明るく元気な5年生の想像力😃

一日目の活動も終盤です。少々疲れ、各部屋でリラックスしています。

施設内で出会う多くの方に、自分から明るい挨拶ができる5年生です💮。

次は、常に先生(大人)を頼るのではなく、自ら状況を把握・認し、判断する。そして行動できることを目指して活動を進めています。

宿泊学習をしながら、ちょっとずつ大人っぽい5年生に成長しています。

ここからも経験をもとに、成長していくことでしょう。

5年宿泊学習4

5年宿泊学習4

雨が強く降ります。

午後は、室内での創作活動なので、心配は、必要なし。

フクロウの柄付けをします。どんなフクロウになるのでしょう。楽しみ楽しみ

5年宿泊学習3

5年宿泊学習3

突然雨が降ってきましたが、無事活動終了。どの班も設定時間「70分」時間ジャストでゴール!満点です。凄い。

解答高得点をゲットした「チャンピオン」は、1班」でした😄🎉

お弁当をいただき、エネルギーチャ−ジしました。

豪華な部屋にワクワクしています。