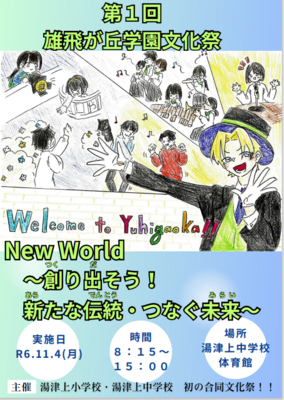

NewWorld~創り出そう!新たな伝統・つなぐ未来~

子供たちとともにつくる授業☆

子供たちとともにつくる授業☆

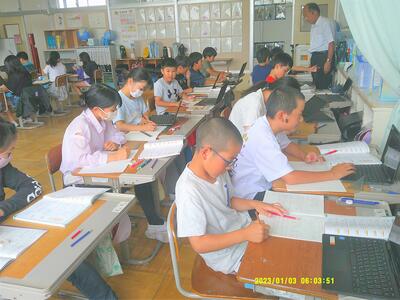

本日、那須教育事務所 橋本副主幹を招聘し、湯津上中学校教職員の皆様、そして本校教職員がそろって、3年生国語科において、研究授業、授業研究会を実施しました。

授業研究の目的は三つと捉えています。一つ目は、「子どもの発見」二つ目は、「子どもの認識を探るため」三つ目は、「教材の発見と開発」です。

今日の3年生国語科の授業の中にこれまで探せなかった子どものよさや活動、思考を発見することができました。

教職員は、子供たちから、授業の中で子供たちを理解することの大切さを教えてもらいました。

子供たちが下校後、教職員は、子供たちの学びの姿を中心にして授業の構成、流れ、問いかけ方などについて振り返りました。

最後に橋本副主幹より、今後の授業作りの方向性など、指導助言をいただき、さらに教職員の子供たちとともにつくる授業づくりへの意欲が高まりました。

学校の教育力は、教師集団の力量の総量によって決まると考えています。校内研究を活性化し充実させることは、教師の力量を高める上で、非常に有効かつ重要な ことです。

今後も義務教育9年間のつながりを大切にした教育を実施していくため、子供たちとともに、湯津上中学校教職員とともに子供たちが磨かれる授業作りに努めていきます。

また、朝の活動で「プール開き」を行いました。みんなで安全な学びとなるよう、ルールの確認をしました。いよいよ子供たちが楽しみにしている水泳学習がはじまります。準備や水泳学習実施承認など、御家庭の御協力をどうぞよろしくお願いします。

学び合いへ

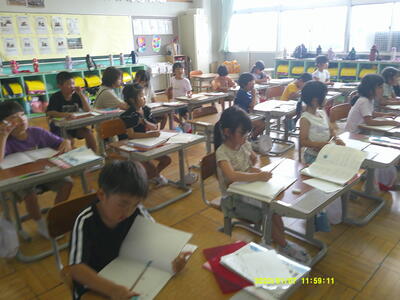

先生が子供たちへ説明することが中心の「受動的」な授業から、子供たち同士が話し合い、教え合い、「能動的」に学ぶことができる授業スタイル「学び合い」に変化しています。

今日の子供たちの学び合いの様子です。

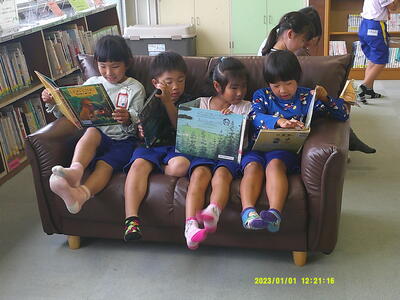

1年生は図書室で読書をしました。現在、校内読書旬間(17日~28日まで)であり、学校でも家庭でも子供たちが、良書に出会い、豊かな心が育まれることを願っています。リラックス図書室でリラックスして読書し合っています。子供たち同士が、自然と本のことで感想交流しています。

2年生は、金曜日の遠足で那須ハイランドパークの乗り物ついて調べています。

互いに顔を寄せ合っての『学び合い』は、どのようなメリットがあるのでしょうか。

・子供たちのやる気が変わります!

子供たちは「誰かに教えたい」という意欲が強く中には「友だちと一緒に課題を達成したい」という思いから、その友だち専用のわかりやすい説明を考えてくる子も。

・子どもたちの人間関係が変わる!

『学び合い』ではクラス全員で課題を達成することを目指すので、クラスの結束が強くなります。

・子どもたちの成績が変わる!

わからないままに先生の説明を聞くよりも、わかるまで友だちに聞くほうがずっと効率的なようです。

3年生の算数の時間です。個人差が生じやすい中学年。教師二人体制で授業を実施しています。学び合う前には、基本的な知識・技能をしっかり習得しておく必要があります。個の学びが土台です。

4年生は、歌を歌い合っています。口の開け方を互いに見合い、よりよい歌唱の練習中。

みんなで声をそろえて歌うことの快感を味わっています。

5年生は、社会の学習。3年生は大田原市、4年生は栃木県、5年生はいよいよ日本についての地形、特産物などについて学びます。

はじめに、基本的な知識を習得するために、教師の話を聞き、考えを記録する・・・などの基本的な内容の習得中。個人の学びを基本に隣の友達、グループ、全体へと学びが広がっていきます。

6年生は、図画工作の時間。自ら描きたい場所を選び、自ら構図、彩色と考えて作品を作ります。友達の作品が気になり、交流しながら作品作り中。

集団だからこそ学べることは多々あります。刺激もたくさんあります。

学び合いは毎日続けられ、その中で失敗したり、成功したり、挫けたり・・・そして、子供たちは成長しています。教師は、子供たち同士で学び合えるよう授業構成を考え、指導支援し、時には、遠くから見守っています。

今日の学び

今日の学び

新しい1週間がはじまりました。

今週は、21日(金)に1年生~4年生の遠足が計画されています。1年生~4年生は、その日を心待ちにしているようで表情が大変明るく、元気です。

1年生は、文を作る力をつけました。

どんどんノートに文をつくっています。

2年生、3年生、4年生も授業者の話をよく聞いて考えています。

3年生は、かぎをつくっています。さて、このかぎはどうするのでしょうか?

4年生は、分度器についての学び。分度器の特徴を伝え合っています。

5年生は、「玉留め」ができるように特訓中

6年生は、日本のよさを英語で発表します。画像も一緒に映し出しながら英語で発表。英語力をつけています。

今日も一日、よく学びました。

湯津上JBC快勝

湯津上JBC快勝

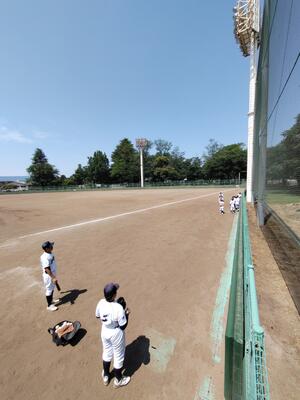

快晴、気温がどんどん高まる中、県学童野球大会大田原予選大会が行われました。6年生にとって、大会が残り少なくなっている中、快勝を目指して頑張っているのですが、なかなかそうならず、苦労している子供たちのことが気になっていました。

試合前、TEAMの力を一つにします。

大会直前、集中して最後の仕上げ。

いよいよ試合開始!

試合の結果、今日の青空のように湯津上JBCは、見事な快勝!選手たちは、熱い戦いを繰り広げました。それぞれの自身の持ち場を自覚し、白球を追いました。苦労していた分、快勝はうれしく、子供たちも保護者の皆さんも笑顔が輝いていました。

野球をとおして、スランプ状態を脱する方法、こつこつと努力することの意味、チーム力の高め方など、技術とともにこれからの人生の歩み方も学んでいることでしょう。来週は準決勝戦。湯津上JBCの子供たちのひたむきな努力の姿を楽しみにしています。

6月なのに猛暑日☀

6月なのに猛暑日☀

暑い一日でした。猛暑日の予報でしたので、各教室のエアコンを稼働させ、熱中症対策に配慮しました。プール清掃は、時間を変更し、少しでも涼しい時間に実施できるようにしました。5,6年生はよく働き、水泳学習の準備ができました。5,6年生、大変ありがとうございました。

3年生は、先日の梨の摘果に続き、本日は、唐辛子の苗植えを行いました。大田原商工会議所の支援員のお力添えにより実施しました。子供たちは、苗の植え方や大田原市が唐辛子を栽培している理由、とうがらし商品など様々なことについて質問し、支援員から教えていただきました。また、大田原市のとうがらし関係の資料が古くなっており、更新するために、唐辛子苗植えに関する撮影協力依頼があり、協力することにしました。子供たちの様子はどのように編集されるのでしょうか。楽しみです。

今週の子供たちの話題は、これでした。

ツバメの努力・・・「時刻がわからなくなってしまうのでは・・・」という事態発生ですが。

地域の力😲梨の摘果

地域の力😲梨の摘果

3年生は、総合的な学習の時間の学習として齋藤梨園で「摘果」を体験しました。

齋藤様に「摘果」の意味ややり方を教えていただき、実際に行いました。

齋藤様をはじめ梨園の皆様には、子供たちへ丁寧に御対応いただき、ありがとうございました。湯津上地区は、人と人、人と自然の間に豊かな関係が息づいています。そして、湯津上地区に生きる人が主体となった取組が活発に行われています。「地域の力」が存在し、心強く感じています。

その「地域の力」が、子供たちの幸福度を高め、ふるさとを愛する心を育んでくださると考えています。

また、今日は4年生、5年生、6年生の子供たちが、歯科衛生士より自分の歯の守り方を教えていただきました。衛生士より「問いかけへの反応がたくさんあって、素直な子たちですね。」とお褒めのお言葉をいただきました。

地産地消ウィーク4日目の給食はこれです。とちぎの野菜がたくさん入っています。

おかわりをして食べる元気な子供たちです。

BIRTHDAY🎁

BIRTHDAY🎁

朝の全校集会:校長講話では、テーマを「BIRTHDAY」として子供たちへ伝えたことがあります。

はじめに、「たんじょうなかま」の音楽にのって、同じ誕生月の仲間が集まりました。

先生もです。

1月生まれのお友達から集まりました。皆、恥ずかしそうにしながら、同じ誕生月の仲間を確かめます。3月生まれのお友達です。

6月生まれのお友達です。なんと、本日「Happybirthday」の子が二人います。みんなで拍手👏でお祝いしました。

湯津上小学校は、8月生まれのお友達が多いことが分かりました。

10月生まれのお友達♪ 恥ずかしいけど、うれしく誇らしい表情です。

次に、栃木県のbirthday 6月15日のこと、栃木県の特色などについて伝えました。

最後に、「栃木県、大田原市、湯津上小学校、湯津上小学校の一人一人を大切にしていきましょう。」と伝え、講話を閉じました。

1年生、2年生、3年生は、栃木県歯科衛生士会から講師を招き、自分の歯を見つめ、考えました。

それぞれの発達段階に応じた教材を通して、実際にプラークを確認するなどの実習をしながら自身が自身の歯のをどのように守っていくといいのかを学びました。

家の方に「フロスを買ってください。」「永久歯がそろうまで仕上げの歯磨きをお願いします。」などとお願いすることがあるかと思います。どうぞ子供たちの歯を守るために御理解・御協力をお願いします。

情報化社会 デジタル?アナログ?

情報化社会 デジタル?アナログ?

現代は、まさに情報化社会の真っただ中。スマートフォンやパソコンを使って買い物や仕事、娯楽を楽しめる世の中です。

1年生は一人一台配備されたChromebookをもって学習中。学校に存在する「つぼみ」を撮影し保存、そしてそれを生かして国語科:説明文の基本的な文章形式である「問い」と「答え」を学ぶ「つぼみ」の学習につなげます。

情報化がどんどん進んでいく中、教育の情報化もどんどん進んでいます。

6歳の子供たちが、パソコンを道具として扱い、学びに生かす時代になりました。

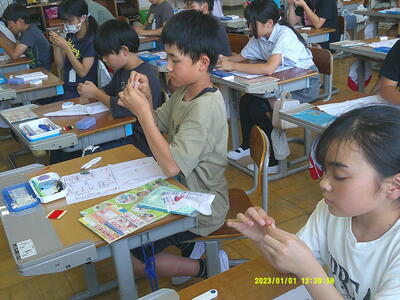

一方、5年生は、5年生から始まる家庭科の学習で「手縫い」の学びがスタート。針を出すこと、針にに糸を通すこと、玉結びをすること、一つ一つがはじめての学びで新鮮。真剣です。この学びはデジタルではなく、アナログの学びです。

できたら大喜びです。

自らの目と手をつかって、小さな針の穴を探し、そこに糸を入れること、糸をくるっと手に巻いて玉結びをつくること・・・デジタルでは不可能な学びです。

デジタルとアナログのメリット・デメリット、それらを生かした子供たちにとって有効な学びについて考えさせられる情報化社会教育です。

地産地消ウィーク🍠

新しい1週間がはじまりました。今週の給食は「地産地消ウィーク」です。

今日の献立は「ごはん、牛乳、県産豚肉コロッケ、とちぎ野菜のすまし汁、五目きんぴら」です。豚肉と野菜が栃木県産です。みんなでおいしくいただきました。

「地産地消」とは、地域内で生産された農林水産物をその地域で消費する活動を指します。具体的には、野菜や果実、お米などの農産物、肉や乳製品などの家畜農産物、魚介類や海藻類などの水産物です。この取り組みは、新鮮で栄養価の高い食品を手に入れるだけでなく、地域経済の活性化や環境保全にも貢献します。明日の地産地消メニューが楽しみです。

午後は、那須教育事務所長訪問が実施されました。所長、管理主事に新設校での子供たちと先生方との学びの様子を参観していただきました。

子供たちと先生方の応援団は、多くの皆様がかかわり応援してくだっています。ありがとうございます。

今日も一日がんばりました💮

45分間の意味ある学び

45分間の意味ある学び

6年生は、大田原税務署、大田原法人会の皆様の御支援により租税教室を実施しました。

子供たちが、租税の意義や役割を正しく理解すること、社会の構成員として税金を納め、その使い道に関心をもつことなどをねらいとした学びです。

「税金を使って建てられているか、どうか」の学習からからスタートしました。

「学校が税金を使って建てられているよね。」「消防署も」「ディズニーランドは?」「電柱は?」子供たちは、考えています。

映像にて税金がない世界を覗きます。救急車を呼ぶとお金がかかるので痛みをがまんしたり、公園が管理されないでの撤去されたりなどの世界を考え、納税の意義を6年生なりに考えるのでした。このような体験もしました。税金に関するプロを招いての学び、意義ある45分だったことでしょう。

5年生は、算数の時間、二つのグループに分かれて学びました。班を選ぶのは、子供自身。

「ヒントをもとに自ら学ぶグループ」「ヒントと教師の支援を受けて学ぶグループ」です。

学び方を自分で考え、選択しているからでしょう、みな集中して学んでいます。

自分から学ぶ45分の学びと与えられて、やらされている45分の学びの質には大きな違いがあります。

Gさんに、友達のよいところをさがしてほしいとお願いし、デジタルカメラを渡しました。

さて、Gさんは、どんな場面を友達のよいところと判断して撮影したのでしょうか。御紹介します。

Gさんは、「立腰」ができているよき友達を撮影したのでした。

子供の学びは、日々意味深く、わくわくします。